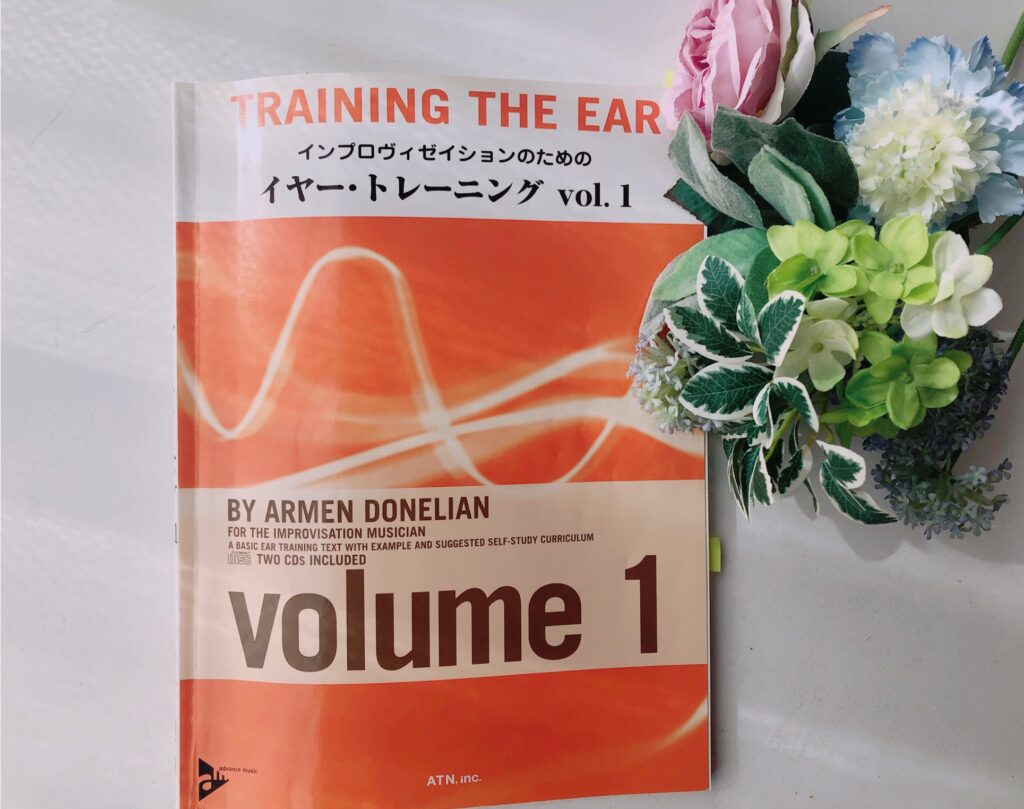

ここでは、アーメン・ドネリアン著「イヤー・トレーニングvol.1」を紹介します。

聴く力を伸ばして音楽家としてレベルアップしたいと考えている人にオススメです。

実際に使用して感じた魅力やポイントと内容を詳しくお伝えします。

- 1. ポイント1:理論と聞こえる音を繋げるトレーニング

- 2. ポイント2:方法はとにかく歌うこと!

- 3. ポイント3:ドレミではなく数字で歌う

- 4. ポイント4:タッピング(叩く)によるリズム練習がある

- 5. ポイント5:レベル・アップに必要な言葉が散りばめられている

- 6. こんな人におすすめ

- 7. このテキストに足りないところ

- 8. 内容は?

- 8.1. イヤー・トレーニングとは

- 8.2. 相対音感とは

- 8.3. 対象

- 8.4. 目的

- 8.5. 使い方

- 8.5.1. 「ドレミ」ではなく数字で歌う

- 8.5.2. 歌うこととの重要性

- 8.5.3. 規則正しく、集中して取り組む

- 8.5.4. 自分の歌を録音することは貴重な助けになる

- 8.6. 各LESSONの内容

- 8.7. LESSON1 音程、スケール、コード

- 8.7.1. 解説

- 8.7.2. Cメジャー

- 8.7.3. 聴き歌う課題

- 8.7.4. リズム課題

- 8.8. LESSON2 ダイアトニック・インターヴァルとクロマティック・インターヴァル、ルート進行

- 8.8.1. 解説

- 8.8.2. Gメジャー/聴き歌う課題

- 8.8.3. リズム課題

- 8.9. LESSON3 総合的な読譜練習

- 8.9.1. Fメジャー

- 8.9.2. 聴き歌う課題

- 8.9.3. 書き取りの課題

- 8.10. LESSON4 音程の転回

- 8.10.1. 解説

- 8.10.2. Dメジャー/聴き歌う課題

- 8.10.3. リズム課題

- 8.11. LESSON5 トライアド

- 8.11.1. 解説

- 8.11.2. B♭メジャー/聴き歌う課題

- 8.11.3. 練習課題を自分で作る

- 8.11.4. リズム課題

- 8.12. LESSON6 総合的な読譜練習

- 8.12.1. Aメジャー

- 8.12.2. 聴き歌う課題

- 8.12.3. 書き取りの課題

- 8.13. LESSON7 三和音の転回形

- 8.13.1. 解説

- 8.13.2. D♭メジャー/聴き歌う課題

- 8.13.3. 練習課題を自分で作る

- 8.13.4. リズム課題

- 8.14. LESSON8 7thコード

- 8.14.1. 解説

- 8.14.2. Eメジャー/聴き歌う課題

- 8.14.3. 練習課題を自分で作る

- 8.14.4. リズム課題

- 8.15. LESSON9 総合的な読譜練習

- 8.15.1. A♭メジャー

- 8.15.2. 聴き歌う課題

- 8.15.3. 書き取りの課題

- 8.16. LESSON10 7thコードの転回形

- 8.16.1. 解説

- 8.16.2. Bメジャー/聴き歌う課題

- 8.16.3. 練習課題を自分で作る

- 8.16.4. リズム課題

- 8.17. LESSON11 コモン・トーンとヴォイス・リーディングを伴うドミナント終止形、サークル・オブ5thを使った終止形の拡張、三和音による代理、ブルース進行

- 8.17.1. 解説

- 8.17.2. D♭メジャー

- 8.17.3. リズム課題

- 8.18. LESSON12 総合的な読譜練習

- 8.18.1. G♭メジャー、F#メジャー

- 8.18.2. 聴き歌う課題

- 8.18.3. 書き取りの課題

- 8.19. テキスト概要

ポイント1:理論と聞こえる音を繋げるトレーニング

このテキストで行うイヤートレーニングは音階とコードをもとに、音を相対的に聴く訓練をするものです。

絶対音感の訓練ではありません。

脈絡なく鳴らされた音をクイズのように当てるのではなく、曲の中で使われる理論と、そこで聞こえてくる音を紐付けるためのトレーニングをします。

必要な理論の解説をしながら進んでいくので、音階やコードについては完全に理解していなくてもテキスト内で学ぶことができます。

ポイント2:方法はとにかく歌うこと!

イヤートレーニングの方法はとにかく歌うことです。テキストの中で何度も歌うことの重要性が強調されています。

付属のCDは課題をキーボードで演奏した音と英語による解説が収録されていますが、聞き流してトレーニングするものではありません。

その音源をお手本に、もしくは自分で演奏して音を確認し、実際に自分で発声して正しい音を出すことが耳の訓練につながります。

自分の体を使って音をコントロールすることを通して聴覚のレベルアップを目指します。

ポイント3:ドレミではなく数字で歌う

他のイヤートレーニングやソルフェージュのテキストと違ってユニークな点は、歌う時に「ドレミ」ではなく数字で歌います。

音階の度数(スケール・ファンクション・ナンバー)や和音の度数(コード・ファンクション・ナンバー)をシラブルとして歌います。

「ワン、ツー、スリー・・・」、「いち、に、さん・・・」というように数字を歌うことで、理論的に理解を深めることができるといいます。

ポイント4:タッピング(叩く)によるリズム練習がある

テキストは12のLESSONで構成されていますが、各レッスンにはリズムの練習課題があります。

二段に書かれた音符を上は右手で、下は左手で机などを叩くリズム練習です。

ただ音符のリズムを読む練習というわけではなく、リズムの持つエネルギーや重要性を理解して手順に沿って練習します。

タイムの乗った正確なリズムを刻めるように練習します。

ポイント5:レベル・アップに必要な言葉が散りばめられている

課題の楽譜が並んでいるだけではなく、ジャズプレイヤーでありイヤートレーニングのカリキュラムで教鞭をとっている著者による言葉が読み応えがあります。

練習する際の手順や注意するべきことも詳細に書かれています。

より効果が上がる方法や、音楽の本質を見失わないような取り組み方が、適度に散りばめられています。

こんな人におすすめ

- ジャンル問わず聴く力を伸ばしてレベルアップをしたい音楽をやっている方

- 音階やコードの知識を学びながら聴く力を伸ばしたい方

- 音楽家としてレベルアップしたいけれど何からやったらいいかわからない方

このテキストに足りないところ

- 数字で歌う時に#や♭をどのように発音するのか書かれていない。例えばC#もC♭もCも全て同じ「1」として歌う場合、そこの違いを認識しづらい。

- ある程度の楽典の知識が必要。ト音記号ヘ音記号の音符が読めて、音階と音程の知識があることが前提。

内容は?

1992年に英語版が出版され、日本語版の初版は2001年です。

著者のアーメン・ドネリアン(Armen Donelian)はアメリカのジャズピアニストで、こちらのテキストはニュー・スクール大学でのジャズ・イヤー・トレーニングのクラスを教えるために書き綴ったものを発展させたものということです。

日本での初版では「インプロヴィゼイションのための」という副題がついていましたが、改訂版では「相対音感をマスターするための」となっています。

イヤー・トレーニングとは

日本ではあまり聞きなれない言葉ですが、「イヤー・トレーニング」とは、直訳すると「耳の訓練」です。

つまり「聴覚のレベル」を上げる訓練のことで、音楽理論と聞こえてくる実際の音を結びつける訓練のことです。

音楽教室などで、「聴音」や「ソルフェージュ」と呼ばれるものもその仲間です。

例えば耳コピをが得意な人は、この「聴覚のレベル」が高いと言えます。

相対音感とは

音楽之友社「新音楽辞典 楽語」によれば相対音感とは、

絶対音感に対立する語で、特定の音名の音を基準にして特定の音を作り出したり識別したりすること。

音楽之友社「新音楽辞典 楽語」相対音感

とあります。

例えば、一つの音を聞いたときにそれが「ド」だとわかる能力が絶対音感で、

一方、相対音感は、「ド」の音がわかればその他の音(例えば2つ上の「ミ」や4つ上の「ソ」)の音を歌えたり、聞き分けたりすることができる能力です。

訓練によってこの能力を伸ばしていこうというのがこちらのテキストです。

対象

巻頭にある「本書の目的」によるとこのテキストの対象は

- 現在イヤー・トレーニングのクラスで学んでいる音楽学校などの生徒たち

- 独習プログラムで個人で計画して意欲的に学習している人たち

となっています。

「向上心のあるミュージシャンに役立つ」ことが目的だとしています。

また巻末にある学習のためのガイド・チャートによると、楽器初心者から使用可能とのことですが、ある程度の音楽知識は必要です。

ト音記号ヘ音記号の音が読めること、音階や音程、コードの知識があることが前提で進みます。

目的

目的は3つです。

- 音楽の基礎となるメロディー、ハーモニー、リズムの三要素を、聴く、歌う、叩く、名付ける、読む、書く、認識する、即興する

- 上記のそれぞれを、視覚と聴覚と理論の能力がバランスのよいスキルに統合する。

- やさしく、確実に、より洗練された音楽のアイディアで、探求し、表現し、あなたの支えとなる基礎を供給する。

使い方

巻頭のイントロダクションや、LESSONの間に使い方が解説されています。それらをまとめます。

「ドレミ」ではなく数字で歌う

イヤートレーニングの実践は「聴くこと」と「歌うこと」です。

歌うときにソルフェージュ・シラブルと言われる「ドレミファソラシド」を使わずに、「ワン、ツー、スリー」や「1、2、3」など数字で歌うことを勧めています。

そうすることで音階上の機能と関係を意識することができます。

歌うこととの重要性

本テキスト内で歌うことの重要性は何度も強調されます。

歌うことで耳を強化していきます。

規則正しく、集中して取り組む

毎日の練習スケジュールを立てて規則正しく取り組み、細切れではなく一定時間を集中して練習することで効果が上がります。

自分の歌を録音することは貴重な助けになる

自分の歌と、CDや楽器の演奏を比べて正確かどうか確認します。

歌おうと思っているピッチと、実際に歌ったピッチの違いを調整していくことで、聴くことや歌うことのスキルを上達させます。

各LESSONの内容

全部で12のレッスンがあり、それぞれのレッスンで1つのメジャー・キー(調)を学びます。

そして主に次の内容で構成されています。

- 解説

- 聴き歌う課題

- リズムを叩く課題

- 書き取りの課題(LESSON3以降)

- 練習課題を自分で作る課題(LESSON6以降)

LESSON1 音程、スケール、コード

解説

- 音程

- メジャースケール

Cメジャー

- スケール

- メジャー7thコード

- マイナー7thコード

- Cブルース・スケール

聴き歌う課題

学んだスケールを使ったメロディ練習

リズム課題

全音符、二分音符、四分音符を使ったリズム練習

LESSON2 ダイアトニック・インターヴァルとクロマティック・インターヴァル、ルート進行

解説

- ダイアトニック・インターヴァル

- クロマティック・インターヴァル

- ルート進行

Gメジャー/聴き歌う課題

- スケール、ルート進行(ⅠーⅤーⅠ)、7thコードを歌う

- ダイアトニック・インターヴァルを使ったメロディ練習

- ダイアド(2音からなるコード)の練習

リズム課題

テンポの変化を使ったリズム練習

LESSON3 総合的な読譜練習

Fメジャー

- スケール、ルート進行(ⅠーⅣーⅤーⅠ)、7thコード

聴き歌う課題

- C、G、Fメジャーの総合的な練習

書き取りの課題

2人で行う(CDでも可能)。

LESSON4 音程の転回

解説

- 転回音程について

Dメジャー/聴き歌う課題

- スケール、ルート進行(ⅠーⅣーⅡーⅤーⅠ)、7thコードを歌う

- 全ての音階度数の間のダイアトニック・インターヴァルを上行・下行で歌う

- 音程ごとに分類したダイアトニック・インターヴァルを歌う

- メロディ練習

- ダイアトニック・インターヴァルを使ったダイアドの練習

リズム課題

2拍3連符を使ったリズム練習(中級)

LESSON5 トライアド

解説

- トライアド(三和音)の解説

B♭メジャー/聴き歌う課題

- スケール、7thコード、ルート進行(ⅠーⅣーⅥーⅡーⅤーⅠ)

- トライアドの基本形を使ったスクランブル(順番を変える)・コード・パターンを歌う

- トライアドの基本形を使ったメロディ練習

練習課題を自分で作る

リズム課題

2拍3連符を使ったリズム練習(中級)

LESSON6 総合的な読譜練習

Aメジャー

- スケール、7thコード、ルート進行(ⅠーⅣーⅢーⅥーⅡーⅤーⅠ)

苦手な音程の練習方法

聴き歌う課題

- D、B♭、Aメジャーの総合的な読譜練習

書き取りの課題

2人で行う(CDでも可能)書き取りの課題

LESSON7 三和音の転回形

解説

- 転回形の解説

D♭メジャー/聴き歌う課題

- スケール、7thコード、ルート進行(ⅠーⅣーⅦーⅢーⅥーⅡーⅤーⅠ)

- トライアドの転回形を使ったスクランブル(順番を変える)・コード・パターンを歌う

- トライアドの転回形を使ったメロディ練習

- Cがルートの三和音の転回形

練習課題を自分で作る

トライアドの転回形のスクランブル・パターンで作る

リズム課題

4拍3連を使ったリズム練習(中級)

LESSON8 7thコード

解説

- 7thコードについて

Eメジャー/聴き歌う課題

- スケール

- 7thコードの基本形を使ったスクランブル(順番を変える)・コード・パターンを歌う

- 7thコードの基本形を使ったメロディ練習を歌う

- Cがルートの7thコードの基本形を歌う

練習課題を自分で作る

7thコードの基本形のスクランブル・パターンの練習課題を作る

リズム課題

2拍3連符を使ったリズム練習(上級)

LESSON9 総合的な読譜練習

A♭メジャー

- スケール

聴き歌う課題

- E、E♭、A♭メジャーの総合的な読譜練習

- マイルス・デイヴィスの“All Blues”を採譜する

書き取りの課題

2人で行う(CDでも可能)書き取りの課題

LESSON10 7thコードの転回形

解説

- 7thコードの転回形の解説

Bメジャー/聴き歌う課題

- スケール

- 7thコードの転回形を使ったスクランブル(順番を変える)・コード・パターンを歌う

- 7thコードの転回形を使ったメロディ練習を歌う

- Cがルートの7thコードの転回形

- 小曲を作曲しよう

練習課題を自分で作る

7thコードの転回形のスクランブル・パターンで練習課題を作る

リズム課題

八分音符を使ったリズム練習(中級)

LESSON11 コモン・トーンとヴォイス・リーディングを伴うドミナント終止形、サークル・オブ5thを使った終止形の拡張、三和音による代理、ブルース進行

解説

- ドミナント終止

- コモン・トーンとヴォイス・リーディング

- トライトーンの代理

- Cメジャー・キーのブルース進行とそのヴァリエーション

D♭メジャー

- 終止形のコードを使ったメロディ練習

- ブルース進行とそのヴァリエーションを使ったメロディ練習

リズム課題

八分音符を使ったリズム練習(上級)

LESSON12 総合的な読譜練習

G♭メジャー、F#メジャー

- スケール

聴き歌う課題

- BとF#メジャーの総合的な読譜練習

- コンサートのレヴューを書いてみよう

書き取りの課題

2人で行う(CDでも可能)書き取りの課題

以上、内容を詳しく見てきました。

テキスト概要

- 「イヤートレーニング」vol.1

- 著者:Armen Donelian

- 翻訳:井上 智

- 1992年出版(英語版)、2001年日本語版初版

- 株式会社エー・ティー・エヌ

- 「イヤートレーニング」vol.2があるが日本では出版されていない。

- 付属CD2枚

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師、ピアノ弾き、ピアノ教本の専門家。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

チャイルドカウンセラー取得。

中高教員免許(音楽)取得。

2児の母。