なんとなく暮らしていると日々慌ただしく毎日が過ぎていってしまいます。

気がつくとあっという間に1週間、1ヶ月、半年、と経ってしまい、ふと虚しくなる・・・なんてこともありますよね。

少し立ち止まって、暮らしの中に季節と音楽を取り入れて、1日をほんの少し特別なものにしませんか?

ここでは旧暦の二十四節、七十二候と、それに合う日本人作曲家のピアノ曲を選曲してご紹介します。

暦は日本に古くから伝わる細やかな感性を思い出させてくれます。

その日本に育った作曲家による素敵なピアノ曲でさらに日常に彩が加わります。

実際に私も音楽と一緒に暦を気にするようになって、日々の鮮明さがより感じられるようになりました。

ぜひ季節と音楽を感じて日々を少し特別なものにしていきましょう!

鴻雁来(10/8~10/12頃)はどんな季節?

七十二候は寒露の初候「鴻雁来(こうがんきたる)」に入りました。

朝晩冷えこむようになり朝方に起きて作業をしていると膝掛けが欲しくなります。冬鳥たちがシベリアなど北方の厳しい寒さを逃れて、日本にやってくる時期です。

「鴻雁来」の「鴻」は大きな水鳥のことです。「雁」は「がん」や「かり」と読みます。

雁とは

全長72cm。翼を広げると1.4mほどになる大型の水鳥です。全体が黒っぽい茶色です。日本には冬鳥として渡来し、湖、沼や池でねぐらし、水田で落穂や、草の種子、葉などを食べています。北海道では春・秋に通過する旅鳥です。

「サントリー愛鳥活動 日本の鳥百科 マガン」より

カモよりも大きく、白鳥よりも小さい水鳥です。

夜が明けるころ、数万羽ものガンがいっせいにはばたいて、群れになって飛ぶときにつくる隊列「雁行(がんこう)」は、冬の風物詩になっています。

「サントリー愛鳥活動 日本の鳥百科 マガン」より

今となってはあまり生活では馴染みがありませんが、日本の物語や歌には頻繁に登場する花鳥風月のを代表する生き物でした。

古くから日本に馴染みが深いガン

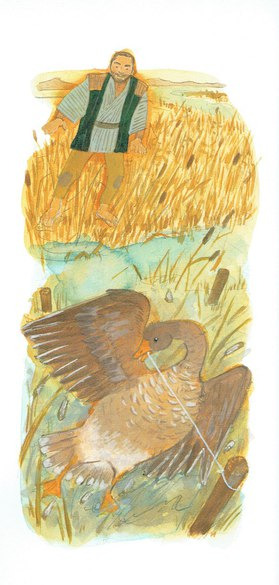

大造じいさんとガン

私が「雁」と聞いて最初に思い出すのは、「大造じいさんとガン」というお話です。小学5年生の国語の授業で学んではじめて「がん」と呼ばれる鳥を知りました。

魔女の宅急便と雁

他にも、映画「魔女の宅急便」でキキと一緒に空を飛ぶ鳥の群れはこの雁だと言われています。

サオになりカギになり連なってと飛び、風がくることを鳴いて教えてくれます。

江戸時代の雁

さらには江戸時代の画家歌川広重の作品「月に雁」や「堅田落雁」にも描かれています。

リンクから文化遺産オンラインにいくと作品を見ることができます。

万葉集の雁

さらにさかのぼると万葉集に「雁(かり)が音(ね)」という雁が鳴く声を詠まれた歌が60首以上あります。

秋の田の穂田を雁がね暗けくに夜のほどろにも鳴き渡るかも(1539)

万葉集 巻八

秋風に山飛び越ゆる雁がねの声遠ざかる雲隠るらし

万葉集 巻十

雁の鳴き声が聞こえる秋の澄んだ空気が感じられます。

音楽と雁

音楽の中にも雁は登場します。

雁がわたる 文部省唱歌

文部省唱歌の作者不明「雁がわたる」は1912年の「尋常小学唱歌」第三学年用に掲載されました。

雁(かり)がわたる

鳴いてわたる

鳴くはなげきか喜びか

月のさやかな秋の夜(よ)に

棹(さお)になり かぎになり

わたる雁 おもしろや

雁がおりる

連(つ)れておりる

連(つれ)は親子か友だちか

霜(しも)の真白(ましろ)な秋の田に

睦(むつ)まじく つれだちて

おりる雁 おもしろや

子どもたちの生活の中にも雁が馴染んでいたことがわかります。

滝廉太郎作曲 荒城の月

現代でも中学の音楽の授業で取り上げられる滝廉太郎作曲「荒城の月」。

2番の歌詞に雁は登場します。

秋陣営の

「荒城の月」2番

霜の色

鳴きゆく雁の

数見せて

植うる剣に

照り沿いし

昔の光

今いずこ

わらべうた

「かりかりわたれ」というわたべ歌もあります。

かり かり わたれ

おおきなかりは さきに

ちいさなかりは あとに

なかよく わたれ

このわらべうたは千原英喜の「さよならさんかく」に易しいピアノに編曲されたものがのっています。

このわらべうた「かりかりわたれ」をピアノの変奏曲「雁雁わたれ変奏曲」というものもあります。

雁のような渡り鳥を歌った美しい曲もあります。

1972年にNHKみんなのうたで放送されていた湯浅譲二作曲「わたりどり」。

本人編曲のピアノ曲もとてもきれいな曲です。

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師、ピアノ弾き、ピアノ教本の専門家。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

チャイルドカウンセラー取得。

中高教員免許(音楽)取得。

2児の母。