今回は町田育弥著「ピアノとソルフェージュの本 みみをすます」を紐解いていきます。

いったいどのようなテキストなのでしょうか?

前編の今回は、内容を詳しく見ていきます。

- 1. ポイント1:教育的な暖かいまなざし

- 2. ポイント2:絵本のように読み進める

- 3. ポイント3:曲がユニークで魅力的

- 4. ポイント4:導入方法の特徴

- 5. こんな方にオススメ

- 6. 詳しい内容は?

- 6.1. みみみみをすます=どうなっているのか知ろうという気持ち

- 6.2. 「みみをすます」から「表現の喜び」へ

- 6.3. 子どもにとって大切なことは「私」と親しくなること

- 6.4. テキストを終えてできるようになることは?

- 6.5. 指導者の注意点

- 6.6. 本書の願い

- 6.7. 重視していること

- 6.8. 構成

- 6.9. 各巻の主な内容

- 6.10. 第1巻 「出会い・気づき・自覚」編

- 6.10.1. 併用教材

- 6.10.2. 進め方

- 6.10.3. 内容

- 6.11. 第2巻 「探索・理解・表現」編

- 6.11.1. 内容

- 6.12. 第3巻 「自律・行動企画・技術」編

- 6.12.1. 目的

- 6.12.2. 重視すること

- 6.12.3. 内容

- 6.13. 第4巻 「応用・自立・展望」編

- 6.13.1. 内容

- 7. テキスト概要

ポイント1:教育的な暖かいまなざし

著者の町田育弥さんの子どもへの暖かいまなざしが大きなひとつのポイントです。

ピアノを弾けるようになることだけが目的ではなく、「私」と親しくなり、「私」を受け入れる勇気と好奇心を持つことが大切だとしています。

それが音楽が本当の意味でなされるための条件であると言います。

全4巻を通して「できるようになること」に重点がおかれているのではなく、自発的に創造的に取り組めるように配慮がされています。

ポイント2:絵本のように読み進める

「ピアノ教本」や「ピアノメソッド」ではなく「ピアノとソルフェージュの本」というタイトルがついています。

曲にはタイトルはついていますが、番号がふられていません。

また、各章が目次では明確ですが、いざ内容が始まると章立てされておらず、区切りがわかりづらくなっています。

それらは、1曲ずつ丸をもらって次へ進むというような、ステップアップの要素を薄めています。

随所に書かれている柔らかいイラストや話しかけられているような言葉とともに物語が進む、1冊の絵本のように構成されていると感じます。

丸をもらって次へ進むことがピアノレッスンの目的にならないように配慮がされています。

ポイント3:曲がユニークで魅力的

著者の町田育弥さんによって書かれた課題曲は、とてもユニークで面白いものばかりです。

バイエルやピアノドリーム、その他のテキストで多く見られる、「右手がメロディーで左手が和音もしくは、アルペジオの伴奏」という曲はほとんどありません。

例えば、いわゆる「ズンチャッチャッ」の伴奏が出てきません。

それは著者が記しているように、右左の手を完全に対等に扱うこと、全ての音の動きを多声体の一部として意識することを重視しているからです。

音の動きに注目して右左ともに旋律があるような曲から、次第に和音の構成や響きに注目していきます。

後半になると、楽譜の上にその響きの元になる和音の進行が書かれているのも特徴です。

ポイント4:導入方法の特徴

楽譜の読み方については、玉の動きから入る「もよう読み」から、ト音記号の「ソ」とヘ音記号の「ファ」という目印となる音を覚えていく形です。

基本のポジションからの移動は、手を広げたり縮めたりするよりも先に、基本の手の形のまま、同じ音を違う指で弾くポジション移動の方法が先に登場します。

全巻を通して、ピアノの曲の間にリズム課題があることも特徴の一つです。

こんな方にオススメ

- 競うように音楽するのが嫌な人

- 教育的視点を大切にしているピアノの先生

- 絵本が好きな方

詳しい内容は?

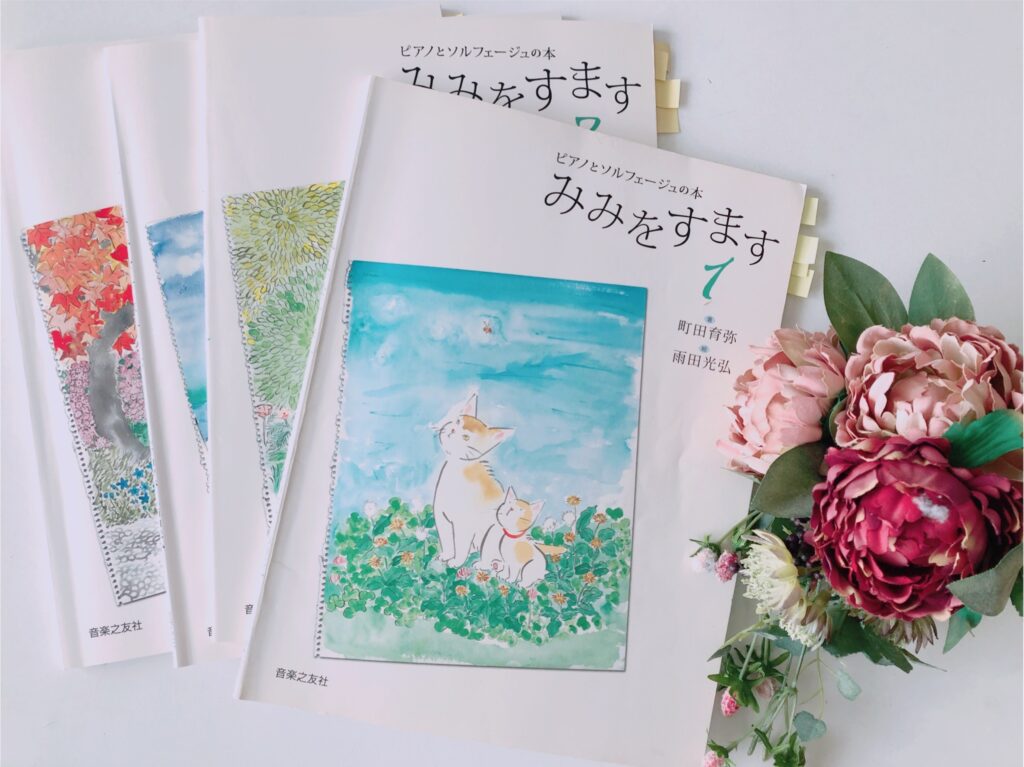

こちらは2011年に音楽之友社から全4巻で出版されました。

ピアノテキストとしては比較的新しいものです。

巻末のプロフィールによると、著者の町田育弥さんは作曲家でピアニストでいらっしゃいます。

また2021年まで在籍していらした上田女子短期大学のサイトによると、自身でこども園も主催されています。

所属学会として、日本ソルフェージュ研究協議会と並んで日本モンテッソーリ学会が挙げられています。

音楽家であるのと同時に幼児教育とも関わりが深いということがわかります。

作曲は三善晃に師事されたとのことで、三善晃のピアノテキスト「ピアノ・メソード」に通じる、言葉と音と子どもへの細やかな優しい眼差しにあふれています。

次に全巻にそれぞれ書かれた「はじめに」と、第四巻の「おわりに」から著者の思いや目的を探っていきます。

みみみみをすます=どうなっているのか知ろうという気持ち

第1巻の巻頭に書かれた「みみをすますということ」の一部を引用します。

もの音をきく、事情をきく、酒をきく、香りをきく、道をきく・・・。

「きく」という言葉はさまざまに使われます。

その使い方に共通しているのは、「どうなっているのか知ろう」「見えないものを認識し、名づけ、意味の連鎖の中に位置付けよう」という気持ちが働いていることです。

この気持ちの働きを、ここでは「みみをすます」という言葉で呼びたいと思います。

「ピアノとソルフェージュの本 みみをすます」町田育弥著 p.3

タイトルでもある「みみをすます」という言葉には、音を聞くだけではなく、知ろう、わかろう、とする気持ちが含まれています。

「みみをすます」から「表現の喜び」へ

そして「みみをすます」という知ろうとする好奇心が、表現へとつながっていくと言います。

面白い出来事に出会い、そこに自分の行為が関わっていることに気がついた子どもは、もう一度その面白さを経験したいと願って、自分の行動にみみをすまします。

そしてその検証を踏まえて行動を企て、面白さを再現しようと試みます。

(中略)

再現に向けての試みは、すでに表現・遊びの領域に踏み込んでいます。

ピアノとソルフェージュの本 みみをすます1」町田育弥著 p.3

こうして、自分の行為と結果の響き合いに注意深く「みみをすます」ことで、子どもは自己を自覚し、さまざまなスキルを身につけ、表現することの喜びに目覚めていきます。

ピアノとソルフェージュの本 みみをすます1」町田育弥著 p.3

つまり出来事と自分の行為の両方へ「みみをすます」ことが、

- 自己の自覚

- スキルの獲得

- 表現することへの喜び

につながっていきます。

子どもにとって大切なことは「私」と親しくなること

このテキストの目的とも受け取れる第四巻の「おわりに」にの一部を引用します。

子どもたちにとって大切なのは、何かができるようになることではありません。

これから出会うあらゆるものの、これから起こるあらゆる事象に対して、臆さずに目を開き、素直に耳をすます主体としての「私」と親しくなることです。

ピアノとソルフェージュの本 みみをすます4」町田育弥著 p.71

そして、「私」が決して固定されることなく、つねに流動的であることを受け入れ続ける勇気と好奇心を持つことです。

それは、音楽という営みが真の意味においてなされるための条件とまったく同じです。

ピアノとソルフェージュの本 みみをすます4」町田育弥著 p.71

テクニックや知識を得ることは成長のある側面に過ぎず、その先にある音楽の真の意味に焦点を当てています。

テキストを終えてできるようになることは?

続いて、「それを終えたら何が弾けるようになるか」という問いに対しての答えとして次のように書いています。

べつに何も。あるいは何でも。

願わくば、意志のかよった音のみを

ピアノとソルフェージュの本 みみをすます4」町田育弥著 p.71

ここでも「何かができるようになること」が目的ではないことがわかります。

指導者の注意点

子どもに何かを教えようとする時に大人が意識したいこととして次のことを述べています。

- 子どもの能力や意欲が、第三者によってかんたんに与えられるものではない。

- 子どものさまざまなスキルや表現力は、自身に深くみみをすます経験と、好奇心や期待感を原動力とする試行錯誤の積み重ねによって自力で獲得するしかない。

- 教えればわかる、習えばできる、という程度のことは取るに足りないもの。

本書の願い

全4巻の一番の願いとして書かれたことをまとめます。

- 子どもたちが、音楽を自ら能動的に楽しむように育ってくれること。

- 自分の内側に起こった何事かに気づき、自分なりの表現を見つけていく。

その過程を自分の体やピアノ、楽譜といったツールを使って、心ときめかせながら楽しく体験する機会を本書が提供できること。

重視していること

全4巻で重視していることとして次の2点をあげています。

- 課題が簡素でわかりやすく、すぐに楽しめること

- 曲が魅力的で、豊かなイメージを描けること

構成

構成として書かれていることは次の通りです。

- ソルフェージュ学習と演奏技術の習得が並行して進めていけること

- 子どもたちの遊びの自発的・創造的展開に不可欠な知的理解が、常に実体験に裏付けられながら段階的に無理なくなされるように配慮されている。

また、全体を通して構成の特徴として感じられるのは次の通りです。

- ピアノで弾く課題の合間にリズムの課題が定期的に挟まれています。

- 雨田光弘さんの可愛らしい猫たちのイラストが随所に描かれていて全体的に親しみやすく柔らかい雰囲気でできています。

- 各ページに指導者へ向けた指導案や実施例が書かれています。

- 章が変わる時に大きなタイトルなどはなく、全体が大きくスムーズに繋がっている印象です。

- 曲に番号はついておらず、何曲目なのか、どれほど進んだのかなど、直進的に進むことを意識しないような作りになっています。

各巻の主な内容

第1巻と第4巻に書かれた各巻の主な内容は次の通りです。

- 「出会い・気づき・自覚」編

柔軟な体 認知と自覚 秩序と受容と「快」の体験 - 「探索・理解・表現」編

五線譜への導入 視唱から演奏へ 音型・フレーズの把握(言葉のように弾く→文章のように弾く) - 「自律・行動企画・技術」編

和音 ポジション移動 鏡像奏から複声へ さまざまなリズム - 「応用・自立・展望」編

指かえし 音階と調 転回和音とカデンツ奏 多様な音型 分析的読譜 性格的小品の表現

次に各巻を詳しく見ていきます。

第1巻 「出会い・気づき・自覚」編

第1、2巻では、豊かなハーモニーや対位法的な音の動きを体感してもらうためにほとんど課題が生徒と教師のアンサンブルです。

生徒と教師のアンサンブルの目的は次の3点を挙げています。

- 豊かなハーモニーを体感する

- 対位法的な音の動きを体感する

- 「すてきな音がするぞ」という期待感を持ってピアノに向かう習慣を自然に身につける

「弾く」ことや「読む」ことを、できるだけ単純な秩序、原理に分解して提示しているために、この巻では五線譜を読んで弾くことはありません。

併用教材

歌遊びや、リトミックを先生がアレンジして使うことをお勧めしています。

進め方

各ページは次のような手順で進めます。

- 絵本をめくるように

- 生徒と一緒に読み進めます

- 生徒と会話

- 読んだ後に、生徒と十分に会話をして、「これからやること」を確認してください。

- 課題は新しい「出会い」

- 課題は生徒にとって常に新しい「出会い」です。「これから起こること」への期待を持たせてください。

- 課題を存分に楽しむ

- 書く課題を生徒と一緒に存分に楽しんでください。指導案や実施例を、囲みの中に記載していますが、生徒の様子を見ながら自由にアレンジしてください。

- 「遊び」が「強制」にならないように細心の注意を払う

- 書く課題は「できるようになること」にこだわらず、「遊び」が「強制」に陥らないように細心の注意を払ってください。いま出来ないことも、先に進んでいくうちに、自然にできるようにあるケースも少なくありません。

- 宿題や予習はいらない

- 宿題や予習は不要です。生徒が安心感と自信を持って課題に取り組めるように、レッスンの場でサポートしてください。

内容

第1巻は次の8章に分かれています。

- ピアノとの出会い

- ド・レ・ミ・・・の前に

- 鍵盤と音名順列

- 手と指への意識

- 音符との出会い

- 楽譜への導入

- リズム・拍・拍子・小節

- 復習と応用

音楽之友社の動画ページでは1巻の収録曲を聞くことがきます。

第2巻 「探索・理解・表現」編

第1巻に続き、生徒と教師のアンサンブルで進みます。

また、後半では五線譜が登場します。

ここから他教材との併用が可能です。

内容

第2巻は次の8章に分かれています。

- 音型認識①

- 視唱から演奏へ

- 音型認識②

- イントネーションとフレーズ

- 複合拍子

- 五線譜へ

- 両手の交互奏

- 復習と応用

第3巻 「自律・行動企画・技術」編

ここでは、「手の技術」の領域に踏み込むと言います。

目的

ピアノ演奏の面白さの本質は「一人でできる合奏」であり、複数の奏者の役を演じながら、なおかつ指揮者である自分の面白さに子どもたちが目覚めてくれること

重視すること

- 左右の手を完全に対等に扱うこと。

- 全ての音の動きを多声体の一部として意識すること。

- 超感覚と運動感覚を連動させること。

内容

- 和音

- ポジション移動

- 鏡像奏

- #と♭

- 両手奏(左右の異なる動作)

- 分析と要約練習

- タイと「付点四分音符」のリズム

- 復習と応用

第4巻 「応用・自立・展望」編

この巻では、はじめから他の教材や曲集と併用されることを想定されています。

この巻の課題は、関連性のある様々な教材や作品にたくさん触れて、ゆっくりじっくり理解を深めることが目的とされています。

内容

- 発想記号

- シンコペーション

- 指返し

- 音階と調

- 16分音符を含むリズム

- 保持音

- さまざまな和音奏

- カノン

- 音階練習

以上、内容を詳しく見てきました。

テキスト概要

- 「ピアノとソルフェージュの本 みみをすます」1~4巻

- 著者:町田育弥

- 絵:雨田光弘

- 音楽之友社

- 2011年出版

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

中高教員免許(音楽)取得。

チャイルドカウンセラー取得。

“「ピアノとソルフェージュの本 みみをすます」【子ども向けピアノ教本紹介#34】” に対して3件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。