ここでは橋本晃一著「おとなのための楽典ワーク」を取り上げます。

どのようなテキストなのでしょうか?

おすすめポイントと詳しい内容をご紹介します!

ポイント1 ポピュラー音楽用語の解説を辞書のように使える

クラシック系の楽典には珍しいポピュラー用語の解説があります。

五十音順に並んでいて、辞書のようにひくことができます。

例えば、「エイト・ビート(8beats)」という項目では次のように書かれています。

1小節に8つにビート(拍)を刻むリズム感。4分の4拍子では八分音符が基本単位になります。下の譜例の他にも様々なパターンがあります。

「おとなのための楽典ワーク<1.基礎知識編>」橋本晃一著 p.51

この言葉とともに譜例が2段掲載されています。

クラシックでも使われる用語もアルファベット順で並んでいて、わからない言葉があるときにパッと調べるのに便利です。

ポイント2 第1巻は用語や記号、第2巻は理論

2巻に分かれていますが、自分の学びたいことに合わせて、どちらかだけでも学ぶこともできるようにそれぞれが独立しています。

<第1巻基礎知識編>では主に楽譜上に出てくる記号や用語を覚え、<第二巻コード・ネーム編>はより理論的なことを学びます。ここではコード・ネームだけではなく音程や音階など音楽のルールに関わることが学ぶことができます。

すでにある程度楽譜を読むことができていて、コードについてのみ学びたい場合は第二巻のみを使うこともできます。

楽譜を読む知識が欲しいという方は、第1巻のみでまずは十分です。

ポイント3 コードについての詳細な解説

<第二巻コード・ネーム編>では、子ども向けの「ピアノひけるよ 楽典ワーク」では触れられなかった種類のコードも解説しています。ただコードを覚えていくだけではなく、なぜそのようになるのかというルールをしっかり学ぶことができます。コードの理論を知るには、音程の仕組みを知らなければなりません。音程について曖昧な方は、コードネームを学びたい目的でも、音程、音階、と第二巻の初めから順に取り組んで行くことをお勧めします。

こんな人にオススメ

- 音楽の辞書のようにずっと使えるテキスト兼ワークが欲しいクラシックもポピュラーも楽しみたい方

- コードの仕組みについて学びたい方

このテキストに足りないもの

- 導音

- 和音の機能

- ハ音記号や総譜など(ピアノの楽譜に出てこないもの)

- 混合拍子(5拍子や7拍子など)

- 弱起

- 長短以外の音階、旋法

詳しい内容は?

対象

タイトルにあるようにおとなの方を対象としています。

こちらのテキストに詳細は書かれていませんが、メインテキストである「おとなのピアノ教本」では、理屈っぽさを避けるために必要最低限の説明にとどめているため、より系統的な理解を得るためにこのテキストを使うことを勧めています。

内容

内容はこちら↓で紹介している「ピアノひけるよ!楽典ワーク」と共通する部分が多くあります。

大人向けにフリガナがなくなり、ポピュラー音楽用語や、より詳細なコードの解説が加わっています。

以下に内容を詳しく見ていきます。

太字は「ピアノひけるよ!楽典ワーク」には掲載されていないものです。

「おとなのための楽典ワーク」1:<基礎知識編>解答付

第1巻基礎知識編は「基礎知識」と「用語・記号など」の2つのパートからできています。

PART1 基礎知識

ここで学ぶは以下の通りです。

- 楽譜の各名称や、音符の読み方

- 音名をイタリア語、ドイツ語、英語、日本語で

- 全音から16分音符までと、付点・複付点音符(休符も同様)

- 拍子記号(4/4、3/4、2/4、2/2、6/8拍子)

- リズム譜とその書き方

- 強拍、弱拍、シンコペーション

- 3連符、2連符、4連符、5、6、7、9・・・連符

- 臨時記号(#、♭、ダブルシャープ、ダブルフラット、ナチュラル)

PART2 用語・記号など

ここでは以下の内容を学びます。

- テンポについて・・・数字で表すものとイタリア語によるもの

- 強弱記号・・・pppからfffまで

- テンポと強弱の変化いに関する記号とイタリア語

- 曲想についての用語(アルファベット順にまとめられている)

- 奏法について・・・グリッサンド、レガート、ペダル、装飾音の記号など

- 反復記号・・・D.C.やD.S.、音型の繰り返し記号

ここまでは「ピアノひけるよ!楽典ワーク」と内容は同じです。

- ポピュラー音楽用語・・・五十音順にポピュラー音楽でよく使われる94個の用語(例えば「8ビート」、「キー」、「スウィング」など)が、辞書のように並んています。

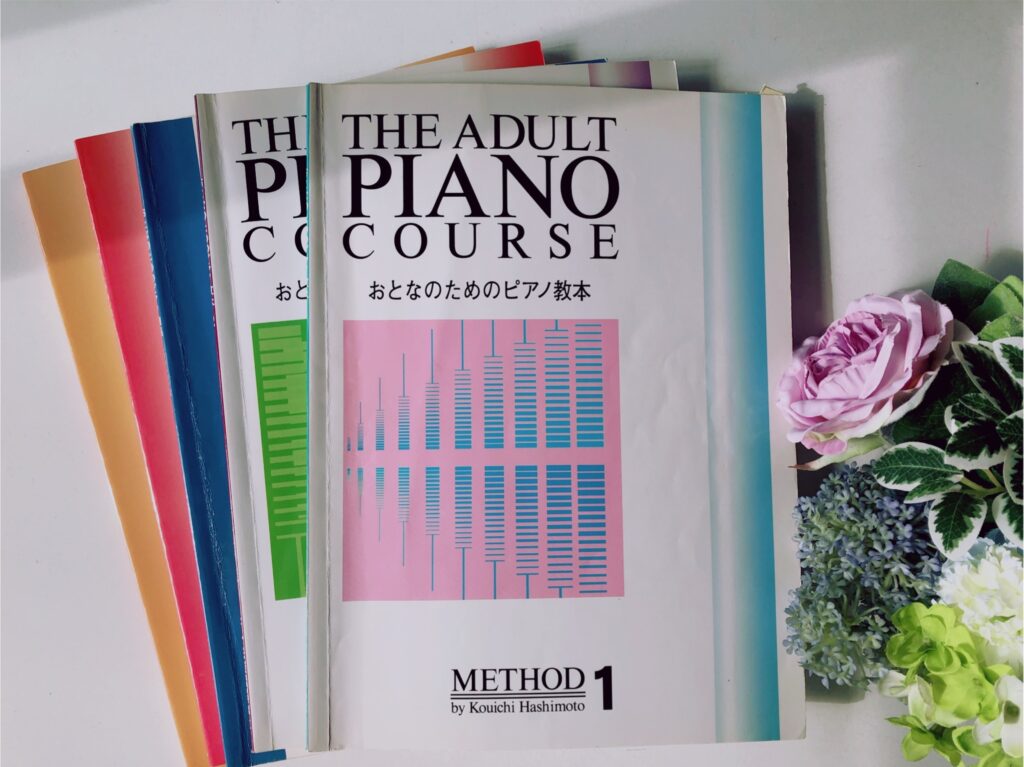

「おとなのための楽典ワーク」2:<コード・ネーム編>解答付

第二巻「コードネーム編」では「音程と音階」と「コード・ネーム」の二つのパートがあります。

PART3 音程と音階

ここでは以下の内容を学びます。

- 全音と半音

- 長短・完全音程

- 増・減音程

- 単音程、複音程、音程の転回

PART4 コード・ネーム

ここでは以下の内容を学びます。

- トライアド・・メジャーコード、マイナーコード、オーグメントコード、ディミニッシコード

- セブンスコード・・メジャー・セブンス、マイナー・セブンス、ドミナント・セブンス、マイナーメジャー・セブンス、ディミニッシュ・セブンス

- 第五音の変化・・フラット5、オーギュメント5

- 第三音・・サスフォー

- 付加音・・メジャーシックス、マイナーシックス、メジャー・シックス・ナインス、マイナー・シックス・ナインス、アド・ナインス

- ナインスコード

- 転回形

- 1オクターブ上の全ての鍵盤を根音としたコードネームの一覧表(上記の24のコード)

以上、内容を詳しくみてみました。

テキスト概要

- 「おとなのための楽典ワーク」<1.基礎知識編><2.コード・ネーム編>

- 橋本晃一 編著

- 1996年出版

- ドレミ楽譜出版

- こちらは「おとなのためのピアノ教本」(ドレミ楽譜出版)の併用テキストとされています。

楽しいピアノライフを!

おとなのためのピアノ教本はこちらで紹介しています。

執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

中高教員免許(音楽)取得。

チャイルドカウンセラー取得。

“「おとなのための楽典ワーク」橋本晃一著 おすすめポイントと内容を紹介” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。