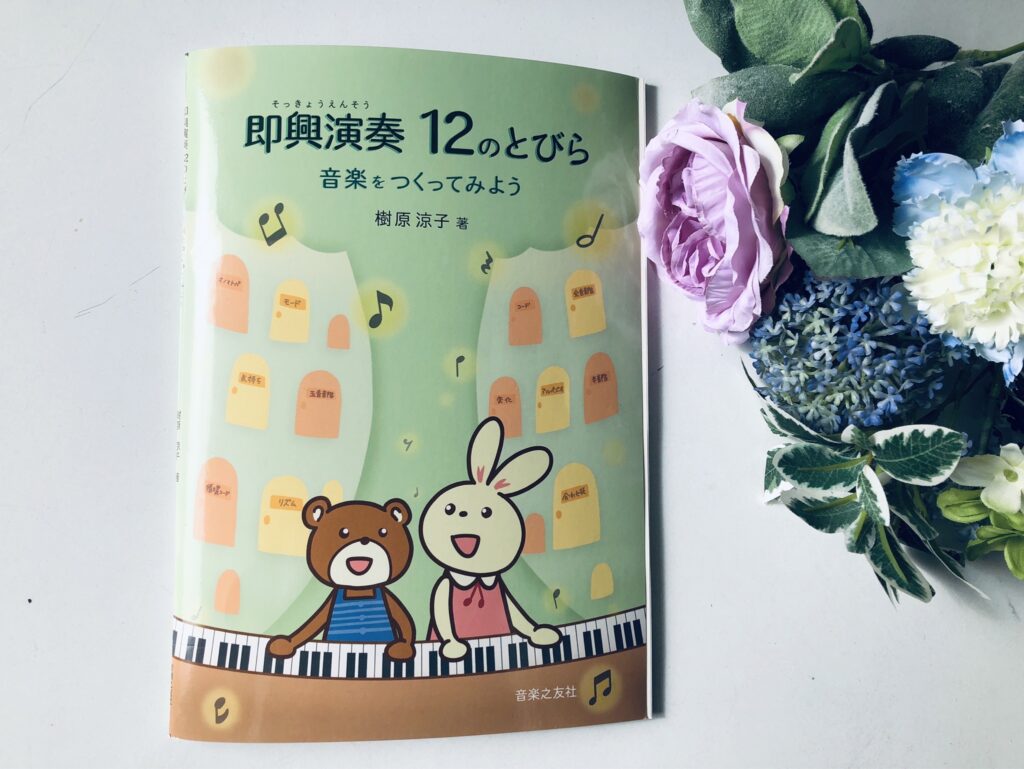

今回は樹原涼子著の「即興演奏12のとびら 音楽を作ってみよう」を紐解いていきます。

音楽が生まれる瞬間をピアノと共に楽しむことができるようなこちらのテキスト。

前編では内容を詳しく見ていきます。

- 1. ポイント1 感じたこと思いついたことを大切に

- 2. ポイント2 理論は深掘りせず入り口まで

- 3. ポイント3 親しみやすい言葉とイラストでハードルを低く

- 4. このテキストに足りないところ

- 5. こんな人におすすめ

- 6. 詳しい内容は?

- 6.1. 対象

- 6.2. 目的

- 6.3. 構成

- 6.3.1. 1 オノマトペ

- 6.3.2. 2 五音音階

- 6.3.3. 3コード

- 6.3.4. 4 アルペジオ

- 6.3.5. 5 半音階

- 6.3.6. 6 全音音階

- 6.3.7. 7 モード

- 6.3.8. 8 循環コード

- 6.3.9. 9 リズム

- 6.3.10. 10 気持ち

- 6.3.11. 11 変化

- 6.3.12. 12 合わせ技

- 7. テキスト概要

ポイント1 感じたこと思いついたことを大切に

12のレッスンにはそれぞれ書き込む部分や弾く課題がありますが、どれも正解はなく、自分の感じたことを言葉や音にすることを実践していきます。

例えば言葉を書くワークの課題や先生の演奏を聴く部分では、次のような問いかけがあります。

- 感じを言葉にしてね。

- どんな気持ちになったかな?

- どんな感じかな?

- どっちが好き?

- どれが好きですか?

感じたことを大切に感性に焦点を当ててテキストが進んでいきます。

思い浮かんだことをメモする部分も多く、アイディアやひらめきを尊重しています。

ポイント2 理論は深掘りせず入り口まで

音楽の知識は閃きのためのとびらという扱いで深掘りはしません。

あくまでも気軽に、まずは聴いてみる、弾いてみる、試してみる、ということを中心に進みます。

音楽理論を知らない初心者や小さなお子様でも取り組むことができます。

またこのテキストを即興演奏と同時に音楽理論を学ぶ入り口として学ぶこともできます。

ポイント3 親しみやすい言葉とイラストでハードルを低く

各レッスンの解説は親しみやすい話しかけるような言葉で書かれています。

表紙にもある可愛らしいイラストとともに穏やかな雰囲気で説明されます。

一貫してリラックスして自由に取り組むことができる雰囲気があります。

課題でも難しく感じないように次のように言葉かけがされています。

- なんでもOKですよ。

- 絵でもOK!

- 動きたくなったら自由に動いてみてね♪

- 音で遊んでみてね!

- 鼻歌でもOK

即興へのハードルを高く感じないような心配りが細部に感じられます。

このテキストに足りないところ

作曲の入り口として足りないところは特にありませんが、「レッスン8 循環コードを作ろう」の課題を全て行うにときに、コードの知識がない場合はほかで補う必要があります。

こんな人におすすめ

- 即興演奏をやったことがないけれど興味があるというピアノ経験者

- レッスンで即興演奏を取り入れたいピアノ講師の方

- 音楽の授業の創作のヒントが欲しい音楽の先生

詳しい内容は?

著者は「ピアノランド」シリーズの著者でもある作曲家・ピアニストの樹原涼子さんです。

ピアノランドについては↓こちら↓に紹介しています。

対象

先生に弾いてもらう部分がありピアノのレッスンで取り扱うことが想定されてます。ピアノを習っている生徒さんが対象ですが、ピアノを弾くことができてれば一人で実践することも可能です。

目的

著者の樹原さんは「誰でも作曲できるようになるには?」という問いを探りながら、一般の人や子どもにも「音楽を作ってみたい!」と思ってもらう切り口を探していたと言います。

「はじめに」に著者の思いが書かれていますので下に引用します。

いきなり一曲を作って楽譜に仕上げるのは敷居が高いでしょうが、その元となる“音楽の種”(ちょっとしたメロディやフレーズ、リズム等)を見つけて、自分らしく即興的に表現してみることが入り口だとしたら?

楽譜に書かずとも、鼻歌でも、(略)音が生まれる心地よさを体験しているうちに、沢山の発見があるのでは。

「即興演奏 12のとびら 〜音楽をつくってみよう〜」p.2

この本で扱う12のテーマには、音楽のしくみや形の美しさ、響の美しさを知るための要素が満載。実践して得られる知識と耳力と度胸は、人生を生き抜く大切な宝となるでしょう。

「即興演奏 12のとびら 〜音楽をつくってみよう〜」p.2

まずは、音楽が生まれる瞬間を楽しみ、鼻歌を堂々と歌い、即興的な閃きを楽しみましょう!

「即興演奏 12のとびら 〜音楽をつくってみよう〜」p.2

作曲や即興が必ずできる技術を身につけることよりも、音楽の向き合い方の一つの方法として、作曲や即興を過度に特別扱いせずに、音楽を生み出す体験をすることを一つの目的としているように感じます。

その過程を通して音楽の知識や度胸など、楽譜を読み演奏するピアノとの向き合い方では得られない大切なものを身につけることができることも重視しています。

構成

このテキストは12のレッスンで構成されています。

1ヶ月に1レッスンずつ進み、1年でマスターできるようになっています。

12のレッスンはさらに次の4つの項目に分かれています。

- レッスンテーマに興味を持ってもらう

- 少し詳しく

- 実践

- 応用

年齢や理解力によって、1〜4全てやらずに、1のみで進むこともできます。

また1周目は1のみ、2週目は2までというように状況に応じて進み方をアレンジすることも可能です。

そしてそれぞれの項目は、3つの部分からできています。

- 言葉や楽譜、イラストによる解説

- アイディアや考えたことを言葉、図、音符など書き込むワーク

- 指導者用に細かな解説文

1 オノマトペ

様子を表す言葉「オノマトペ」のイントネーションや表情を、音の形と結びつけます。

オノマトペを自分で選び、図や楽譜にします。

それをもとに一つのフレーズを作ります。

2 五音音階

長音階(ドレミファソラシド)から5つの音を好きに選んで、その音を使ってメロディを作ります。

次に半音階(ドド#レレ#ミ〜)から5つの音を選び、同じようにメロディを作ります。

自分で好きな五音で創作した後に、ヨナ抜き音階やマイナーペンタトニックスケール、日本の五音音階などに触れ、ここでもアイディアをメモにします。

3コード

CとCmの響きを感じ、それぞれ感じたことを言葉や絵にします。

次にCやCmの響きをもとに歌やピアノで遊びます。

続いて他のコードの響きも聞いて感じたことをもとに言葉にします。

4 アルペジオ

いくつかのコードを色々な“ほぐし方”をしてアルペジオを作ります。

5 半音階

装飾音やハモリのパートを半音階で作ることで、半音階を即興的、装飾的に使う方法を学びます。

6 全音音階

全音音階を作って音に慣れ、既存の曲を全音音階に変えたりオノマトペを全音音階に変え音型を作ります。

7 モード

モードの曲を先生に弾いてもらい曲を味わい、中心音と特徴音を理解してアドリブをします。

8 循環コード

いくつかのコードのひとまとまりを繰り返して使う循環コードのよく使われるものを弾き、自分でも循環コードを作ります。

それに合わせてアドリブをしていきます。

9 リズム

決まったリズムにメロディをつけることから始め、自分でリズムを作りそこに音を乗せてメロディを作ります。

色々なリズムを使ってアドリブをして、それにコードをつけます。

10 気持ち

気持ちを伝えている曲を探すことを入り口に、自分が伝えたい気持ちをどのように表したいかを言葉で書き出し音につなげます。

11 変化

曲の中でどのような変化があるのか気づき、自分でルールを考えて弾いて試します。

次に音型に注目して、音型の代表的な変化を知り、自分で作った音型を変化させていきます。

12 合わせ技

これまでのテーマで体験したいくつかを組み合わせて自由に演奏します。

以上、内容を詳しく見てきました。

テキスト概要

- 「即興演奏 12のとびら〜音楽をつくってみよう〜」

- 著者:樹原涼子

- 2019年出版

- 音楽之友社

- 全55ページ

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

中高教員免許(音楽)取得。

チャイルドカウンセラー取得。