ここではヤマハ音楽振興会編著の「NEWなかよしピアノ1・2」を紐解いていきます。

どんなことを大切にしていて、どのように学べば効果的なのでしょうか?そしてレベルはどのようなものでしょうか?

ポイントを紹介して、内容をじっくり検証していきます!

ポイント1:音感重視!歌を覚えてからピアノを弾く

耳を使い、音感を養うこと重視しています。

「なかよしピアノ」の特徴は、まずCDで歌を覚えてから、その後にピアノで演奏するということです。

楽譜を読むのはピアノを弾いた後です。

巻末にあるレッスンの順番は次のようになります。

「NEWなかよしピアノ1レパートリー たのしいれっすん」より

- きこう・・・せんせいの ぴあのや うたや CDの おとをきこう

- うたおう・・・せんせいの 真似をしよう

- ひこう・・・歌いながら弾こう

- あわせよう・・・先生と弾いてみよう

- よんでみよう・・・弾けるようになったら 読んだり 歌ったり しよう

- みんなに きいて もらおう

「ひこう」の後に「よんでみよう」があることが特徴的です。

この段階では、弾くために楽譜を読むのではなく、弾いた後に確認するように楽譜を読むこと方法が勧められています。

ではどのように弾くのかというと、先生のお手本や、CDをきいて音を覚え、耳コピに近い形で弾きます。

ポイント2:覚える音符が一度にたくさん出てくる

音符を覚えるという観点から見ると、ハイレベルな進み方です。

覚える音符が一度に4〜5つ同時に出てきます。

ポイント1でも紹介したように、「音符を覚えてから弾く」ということよりも、耳で聞いて覚えた曲を、楽譜や鍵盤に当てはめるという手順で曲に取り組むためにそのような早いスピードで進むことができるのだと思います。

1、2巻併せて全部で46曲で3オクターブの音を覚えるのはかなり進度が早いと言えます。

例えば「リラ・フレッチャー」というテキストでは1巻全59曲で2オクターブまでです。「バイエルピアノ教則本」では、ドレミファソの5つの音のみで、2〜4小節と短い曲ですが、48曲弾きます。

ポイント3:絵本のような楽しいデザイン

楽譜を読むことを重視していないことから、細かな理論などの説明もありません。

「レパートリー」というタイトル通り、曲集の形をとっている教材です。

楽譜を開くと、大きな楽譜と歌詞、その曲にあったイラストが描かれていて、1ページごとに世界が広がります。

細かな解説が多いとどうしても楽譜全体がごちゃごちゃとしたデザインになってしまいがちですが、

「NEWなかよしピアノ」は、すっきりとしたデザインで、小さなお子さんも楽譜に親しみを持って取り組むことができそうです。

レベルは?

- 幼児がピアノを始める時にちょうどいい導入レベル

- 2巻を終えるとヤマハグレード13級に(ピアノスタディ2に進むことができる)

- 覚える音符の進み方はハイレベル

- 演奏する音の多さも進み方は早め

- 不器用な子には、補助教材があった方がいい

この本に足りないところ

- 手指の形や姿勢などには触れない

- 音符の読み方(音程や上行、下行など)には触れない。

- 理論などの解説はほとんどなく、新しい音符が出てきたときにも小さな図が書いてあるだけなので、ワークと併用することが必須だと思われます。その曲を使って、レッスンで先生が必要な補足をしながら進めていく形がいいかと思います。

こんな人におすすめ

- 「聞く」ことを優先して、音感を養うことを重視している方

- ピアノを楽しく演奏したい方

- お子さんと一緒に家でピアノを楽しみたいとお考えの、ピアノを弾ける保護者の方

- メインで使用しているテキストの他に、楽しく連弾できる曲を探している先生や保護者の方

では次にどんな内容か詳しく見ていきましょう!

内容を詳しくご紹介!

対象年齢

4〜5歳幼児と書かれています。

ヤマハグレードに準拠

ヤマハ音楽振興会が編著者でもあることからわかるように、「ヤマハ音楽能力検定制度」ヤマハグレードを柱として組まれたカリキュラムのはじめの一歩のテキストです。

ヤマハグレードとは、13級から2級まであり、音楽を学ぶ人が客観的に自分の力量を知り、能力を伸ばすために設けられた指針です。

詳しくはこちらをご覧ください。

「NEWなかよしピアノ」2巻を終えるとヤマハグレード13級のレベルに対応しています。

テキストは3点

こちらのカリキュラムは3点で構成されています。

- レパートリー(今回ご紹介しているメインテキスト)

- ワークブック

- CD

補助教材としては伴奏、アンサンブル用の音源データもあります。

目的は?

「はじめに」に書かれていることをまとめると目的は以下の4つです。

- 子どもたちが楽しみながらピアノを学ぶ

- 表現力を養う

- 幅広い音楽の基礎力を養う

- 音楽を生涯の友として育つこと

冒頭の「はじめに」を読むと、テキストの目指すところが書かれているので、一部抜粋します。

初めてピアノに触れる幼児期のお子様が音楽の楽しさを感じ、自分の気持ちをピアノを通して豊かに表現できる力を身につけられるように作成されています。

「NEWなかよしピアノ1レパートリー はじめに」より

ピアノの演奏技術を習得させることはもちろんですが、きく・うたう・よむ・つくる力等、幅広い音楽の基礎力を養うことが将来の音楽的成長に欠かせないと考えます。

「NEWなかよしピアノ1レパートリー はじめに」より

音楽の歓びを感じ、ピアノを演奏することが楽しく、音楽を生涯の友としていくことができる子どもたちが、一人でも多く育つように願っております。

「NEWなかよしピアノ1レパートリー はじめに」より

次に各巻で学ぶことを詳しく見ていきましょう。

1巻で学ぶことは?

ここでは、全22曲のうち大人の方と一緒にアンサンブルしながら楽しむ曲がほとんどです。

子どもたちに有名な童謡も演奏します。

- いちばんぼし見つけた

- きらきら星

- ちょうちょう

最後の3曲はひとりで弾く曲

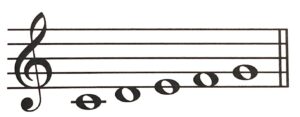

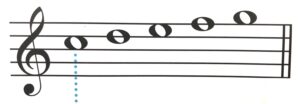

1〜15曲では、ト音記号のド〜ソ(図1)を使います。

ト音記号の1段譜ですが、左手の指番号も書いてあるので、場合によっては、両手でユニゾン(同じ音)で演奏をすることができます。

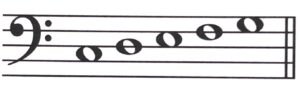

16曲めから、大譜表となり、ヘ音記号のドレミファソ(図2)が登場します。

2巻の内容は?

全25曲のうち19曲が先生との連弾です。

1〜5曲は1巻で覚えた音符(ト音記号とヘ音記号のドレミファソ)の楽譜で曲を弾きながら、左手のメロディや三拍子、タイ、フレーズなどを感じて演奏する課題です。

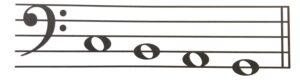

6曲めからヘ音記号の低いソラシド(図3)が、

8曲めからはト音記号のソラシドレ(図4)、

9曲めでは、ヘ音記号のソラシドレ(図5)、

15曲めでは、ト音記号の高いドレミファソ(図6)

17曲めでは、ト音記号の高いラが登場します。

次々と新しい音が出てきます。

事前に併用テキストのワークブックで音符を覚え、CD音源を聞いて曲を覚え、その後に曲を弾くという流れです。

2巻の17曲め、つまり、1巻から数えると39曲で、3オクターブの音符を覚え演奏できるようなカリキュラムになっています。

音符が出てくるスピードはかなりはやい印象です。

この2巻を終えると、同じくヤマハ教育振興会が出版している「NEW ピアノスタディ」の2巻に進むことができます。

そして、「ヤマハ音楽能力検定制度」ヤマハグレードの13級のレベルを習得したことになります。

教本概要

- 「NEWなかよしピアノ レパートリー1・2」

- 出版:ヤマハ音楽振興会

- 2009年出版

- 編著者:ヤマハ音楽振興会

- 併用テキスト:「NEWなかよしピアノ ワークブック」、CD「NEW なかよしピアノ」

- レベル:導入

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

中高教員免許(音楽)取得。

チャイルドカウンセラー取得。

“レベルは?きいて歌って弾こう!「NEWなかよしピアノ レパートリー」子ども導入教本#25” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。