ここでは「トンプソン現代ピアノ教本」を紐解いていきます。

おすすめポイントと詳しい内容をご紹介します!

ポイント1:進度は速め

導入テキストである「小さな手のためのピアノ教本」では、1つことを覚えたら1曲弾き、また次に新しいことを覚える、というように、定着するために何度も同じレベルで繰り返すということがありません。

そのため、進みが早いと感じる方もいるかと思います。

「小さな手のためのピアノ教本」に次ぐ1巻では、音階の構造や主要和音や転回形を扱うなど、ある程度理解力の育った小学生以上が対象とされているように感じます。

1巻を終えた頃には初級レベルを終了し、

2巻ではブルクミュラーの簡単な曲と同程度のレベルという印象です。

2、3巻はブルクミュラーやソナチネアルバムと、

4、5巻はソナチネアルバムやソナタアルバムと併用が可能です。

導入から中級終了までが全6巻に収められています。

ポイント2:音楽を知的に理解して演奏できるようにする

各巻の「はじめに」の著者の言葉にはなんども「知的」という言葉が出てきます。

そこからもわかるように、ただ音を鳴らすだけではなく、背景を知り、知識を深めてから演奏するということをはじめの段階から目指しています。

そのため解説がたくさん載っています。

音楽の教科書のように、音楽の様々な事柄について知識を得ることができます。

ポイント3:ピアノ曲に限らず、クラシックの曲を幅広く学ぶ

「小さな手のためのピアノ教本」と「現代ピアノ教本1」はトンプソン自身が作曲した曲がほとんどですが、

2巻以降、特に3、4巻ではピアノ用に書かれた曲だけではなく、クラシック曲の中で主要な曲を幅広く演奏します。

クラシック音楽の全体の知識を深めながら、ピアノを学ぶことができます。

例えば以下の曲です。

- オペラ

- オッフェンバック作曲「バルカローレ」(“ホフマン物語”より)

- オーベール作曲「彼方の岩にもたれて」(“フラ・ディアボロ”より)

- ビゼー作曲「闘牛士の歌」「ハバネラ」(“カルメン”より)

- ゴダール作曲「子守歌」(“ジョスラン”より)

- フンパーディング作曲「さぁ、私といっしょに踊りましょう」「夕べの祈り」(“ヘンゼルとグレーテル”より)

- サン・サーンス作曲「君が御声にわが心ひらく」(“サムソンとデリラ”より)

- バレエ

- ポンキエリ作曲「時のおどり」

- オラトリオ

- ハイドン作曲「ハレルヤ・コーラス」

- 室内楽

- ベートーヴェン作曲「七重奏曲よりメヌエット」

- ボッケリーニ作曲「弦楽四重奏よりメヌエット」

- オーケストラ

- チャイコフスキー作曲「交響曲第6番“悲愴”よりアンダンテ」「ロミオとジュリエットより序曲」

- ヨハン・シュトラウス作曲「芸術家の生涯」

- ベートーヴェン作曲「交響曲第5番“運命”よりアンダンテ」

トンプソンとは?

「トンプソン」とは、この教本を書いたピアニスト、作曲家のジョン・S・トンプソンのことです。

1889年にアメリカで生まれ、ピアニスト、音楽教師として活躍しました。

こちら↓に著者トンプソンについて詳しく説明しています。

出版はいつ?

初版がアメリカで出版されたのは1937年、日本語訳は1972年に出版されました。

「現代」とタイトルがついていますが、1世紀近く前に出版されています。

構成は?

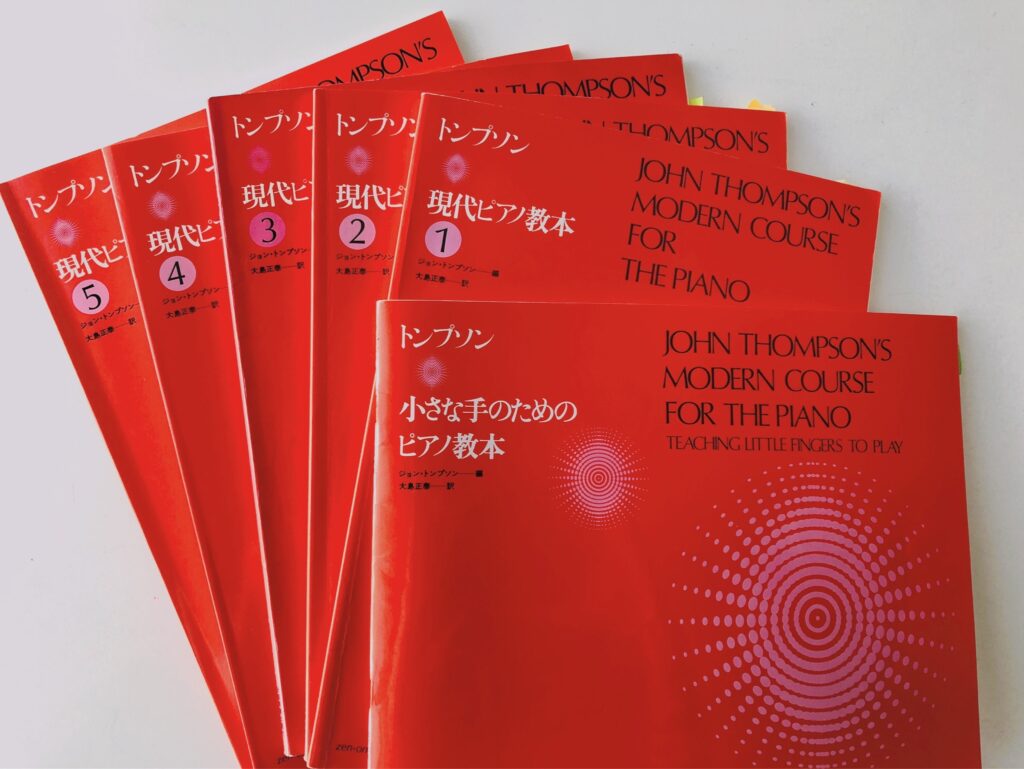

「トンプソン」には3つのラインがあります。

対象年齢が低い順に次の順番です。

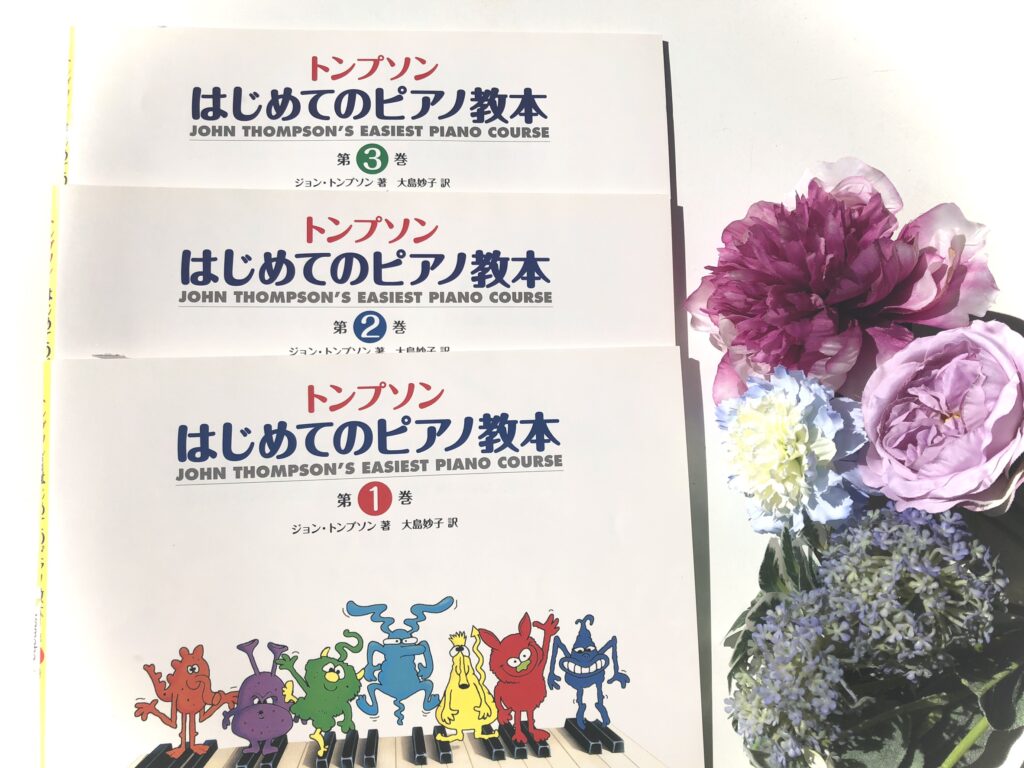

- トンプソンはじめてのピアノ教本

- 小さな手のためのピアノ教本

- 現代ピアノ教本1〜5

出版された順番は、対象年齢が高い方から「現代ピアノ教本」「小さな手のための」「はじめてのピアノ教本」となります。

ピアノを始める年齢が低年齢化する状況に合わせて、よりやさしく解説されたものが出版されていきました。

今回は②③の「小さな手のためのピアノ教本」「現代ピアノ教本1〜5」について詳細を見ていきます。

①の「はじめてのピアノ教本」については↓こちら↓で紹介していますので、あわせてご覧ください。

対象は?

小さな手のためのピアノ教本・・・7歳以前

現代ピアノ教本・・・8歳ごろ

各巻で学ぶ内容

それぞれの巻で学ぶ内容と目的を見ていきます。

小さな手のためのピアノ教本

こちらは、「トンプソン現代ピアノ教本1」に入る前段階の導入書です。

「小さな手のため」とあるように、子ども向けに、親しみやすいように作られています。

まえがきでは、著者のジョン・トンプソンが「お父さまお母さまへ」と題して自宅での練習やレッスンでサポートするようにメッセージが書かれています。

続いて、「先生がたに」というタイトルで、最初の3回分のレッスンの方法が細かく示されています。

それによると、3回のレッスンで、ど〜どの鍵盤の場所を覚えます。

手順は次の通りです。

- 4小節の短い「ドレミ」だけでできた曲を歌って覚える

- 指番号を覚えて、指番号を言いながら、1小節ずつ先生の真似をして弾く

- ドレミの音を歌いながら弾く

- 右手、左手、いろんな高さで弾く

この手順で、2回目のレッスンは「ラシド」、3回目のレッスンは「ミファソ」の鍵盤の場所を覚えます。

そして、鍵盤を覚えたところで、4回目のレッスン以降で音符を覚えて弾く段階に入ります。

ここからは真ん中のドから音を増やしていきます。

鍵盤と楽譜を合わせた図を見て確認し、新しい音を覚えて曲を弾きます。

ここで学ぶのは次の通りです。

- 八分音符、四分音符、二分音符、付点二分音符、全音符

- 四分休符、二部休符、全休符

- #、♭

- 手の交差

- 弱起

教師・親用の伴奏曲集

「小さな手のためのピアノ教本」に合わせて一緒に演奏できる親や先生用の伴奏用の楽譜があります。

1曲につき、2台ピアノ用と連弾用の2つの伴奏があります。

現代ピアノ教本1

ここでの目標は、ピアノを勉強する上での「正確なしかも完全な基礎」を作ること、としています。

特に「パターンの重要性」に重点をおきました。

音楽を一音ずつ譜面で読み取る方法は「古いばかりでなく、興味をそこない、進歩を遅らせることになりやすい」と前書きで述べています。

第1巻では全て「5本の指の位置」(鍵盤の上に1つずつ順番に指をおいた形。間を開けたり飛ばしたりしない。)で弾けるものだけでできています。

この「5本の指の位置」は音階やアルペジオの基礎であり、ピアノのテクニックの基礎であると言います。

ここで新しく主に学ぶのは以下の通りです。

- フレーズ、フレーズの弾き方

- 手首のスタッカート

- メロディのパターン

- リズムとアクセント

- テンポ

- 全音と半音

- 長調の音階

- ハ長調、へ長調、イ長調

- 付点四分音符、十六分音符

- 音程

- 三和音、基本形、転回形

- 6/8拍子

- シンコペーション

現代ピアノ教本2

ここでは、1巻で学んだ5本の指の位置から、手の位置がだんだん拡大していきます。

ピアノ曲に限定せず、オペラや歌曲などから親しみやすい旋律の曲を弾き、学んでいきます。

ここで新しく学ぶのは以下の通りです。

- 2、3の指の下をくぐる親指

- 親指を超える2、3、4の指

- 加線の音

- 半音進行

- 手首のスタッカート

- ペダル

- 左手だけの曲

- 短音階

- 終止形

- 和音のアナリーゼ

- 属七の和音

- 2/2拍子

- アルペジオ

- 三連符

- トリル

現代ピアノ教本3

ここでは、生徒たちが「それぞれ自分自身の情緒的な感じ方で曲を捉え、鍵盤を知的に理解できるようになる」ために演奏解釈に必要なことを学びます。

そのため、作曲家や、楽器、舞曲、オペラ、形式についてなど曲にまつわる説明が多くあります。

解説を読み、背景を理解して、演奏につなげます。

ここで新しく学ぶのは以下の通りです。

- 演奏解釈について(形式・ムード・スタイル)

- 室内楽

- オーケストラ

- 弦楽四重奏

- バラード

- ロマンス

- コーラス

- カノン

- ラ・クカラチャ

- ワルツ

- タランテラ

- ガボット

- メヌエット

- ジプシー音楽

- ソナチネ

- 楽器について

- ハープシコード

- ミュゼット

- 三段譜

- 24調

- 作曲家について

- ロバート・シューマン

- フランツ・シューベルト

- ベンジャミン・ゴダール

- ヘンデル

- フンパーティンク

- ヨハン・セバスチャン・バッハ

- グリーグ

- ルビンシュタイン

- マスネー

- フランツ・リスト

- フレデリック・ショパン

- クレメンティ

現代ピアノ教本4

ここでは第3巻に引き続き、音楽的な面と演奏技術の面の両方を進歩させることを目標にしています。

そのため構成は第3巻と同じように、演奏解釈に必要な「スタイル」ということがらについて、知識を深め、技術を向上するように編集されています。

細い文章による解説と曲で編成されています。

ここで学ぶ主なことがらは次の通りです。

- 演奏方法について

- 両手に分けて弾く音形

- 左手でメロディを弾く

- 単純さの重要性

- 注意深いフレージングと明瞭さ

- テンポ・ルバート

- オクターブ奏法

- 装飾音

- 作曲家について

- マスネー

- シューベルト

- ミカエル・ハウザー

- ショパン

- カール・フィリップ・エマニュエル・バッハ

- カール・ボーム

- 形式・スタイルについて

- ラプソディー

- ワルツ

- ノクターン

- 即興曲

- クリオール・ソング(クレオール・ソング)

- ロンド

- ソナタとソナタ形式

- ポリフォニックの音楽

- 5/4拍子

現代ピアノ教本5

トンプソン現代ピアノ教本の最終巻であるここでは、短い解説付きの曲集になっています。

ここで学ぶ主なことがらは次の通りです。

- 平均律

- 分析の勉強

- 作曲家について

- ツェザル・キュイ

- セリム・パルムグレン

以上、全6巻の内容を紹介してきました。

こんな人におすすめ

- クラシック全体の知識を学びながら、ピアノの基礎を学びたい人。

- クラシックの有名な曲をピアノで弾きたい人。

- 古典が好きな人。

- 理解力に自信がある人

この本に足りないところ

- 音符の読み方は扱わない。

- 24の調については音階や主要和音を弾く課題はない。3巻の巻末に4〜8小節の短い曲を弾くことでまとめている。

- コード奏や伴奏付け、即興などは扱わない。

教本概要

- 「トンプソン 小さな手のためのピアノ教本」「トンプソン 現代ピアノ教本 1〜5」

- 全音楽譜出版社

- 1936年出版(日本語版は1972年)

- 著者:ジョン・トンプソン

- 訳者:大島正泰

- レベル:導入から中級終了程度(ソナチネアルバム、ソナタアルバム程度)

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

中高教員免許(音楽)取得。

チャイルドカウンセラー取得。

“「トンプソン現代ピアノ教本」「小さな手のためのピアの教本」を紹介!【子ども導入教本#24】” に対して7件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。