ここではピアノテクニックの教則本で有名な「バーナム」の導入テキストをご紹介します。

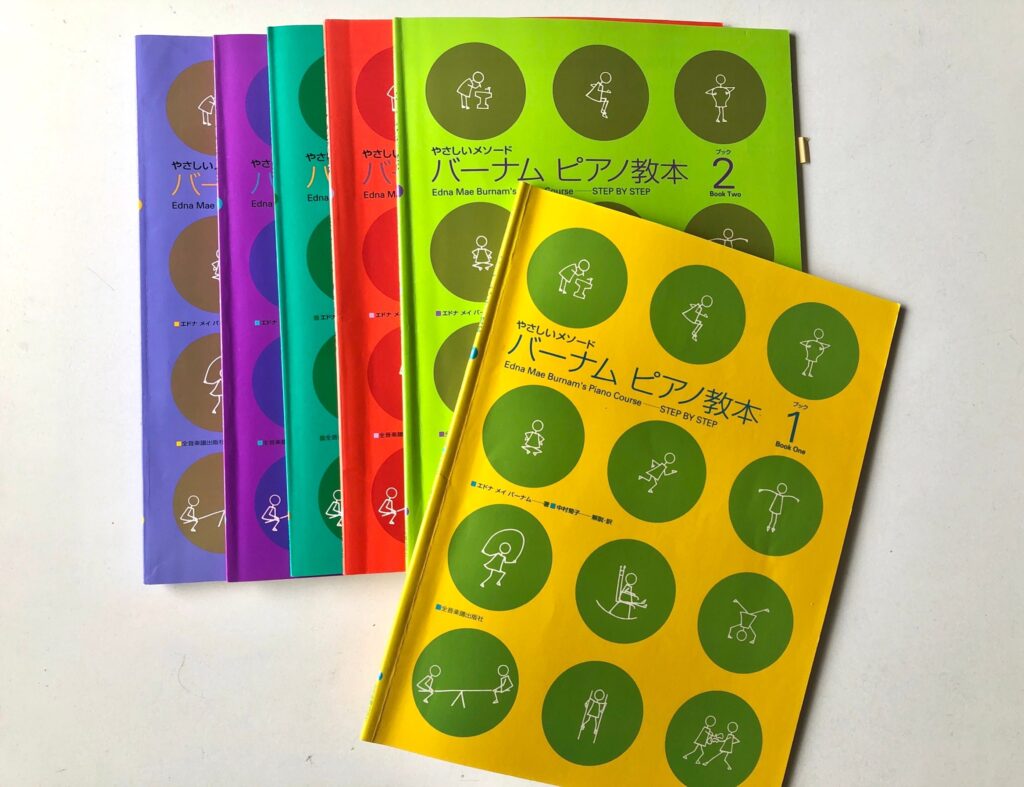

ブック1〜6の6巻からなるテキストです。

一体どのような教本なのでしょうか?

おすすめポイントや、詳しい内容をひもといていきます。

ポイント1:ゆっくり一歩ずつ

「バーナムピアノ教本」のアメリカで発売されいてるオリジナルには「STEP BY STEP」というサブタイトルがついています。「step by step」とは「一歩ずつ」という意味です。そのタイトル通りゆっくり一歩ずつ進みます。

1音ずつ音符と鍵盤を覚えて、弾ける範囲を広げていく進み方です。

覚えることを1曲にたくさん盛り込まず、1つずつ習得して次へ進んで行きます。

ゆっくり一歩ずつ確実に身につけていきます。

ポイント2:学ぶ項目がわかりやすい

教える側にも、教わる側にとっても「今何を学んでいるのか」ということが、わかりやすい構成になっていることがありがたいです。独学する人にとっても先の見通しがしやすいと思います。

オリジナルのメソッドを採用しているテキストの中には、最終巻まで読み込んで全体を把握することで効果的に使うことができるものもあります。

もちろん教える側が最終巻まで見通しを立てることが重要なのは言うまでもありませんが、学んでいる方にも道筋がわかりやすく、お互いに方向を共有しながら進むことができます。

教える側にしか先が見えていない状況では、学ぶ方としては不安に感じることもあるかもしれません。

学ぶ側も同じ道筋が見えていると風通しがよく居心地がいいですよね。

「バーナムピアノ教本」はシンプルなつくりなので、先生と生徒で目標を共有しやすいです。

もちろん独学している方にとっても見通しが立てやすいつくりです。

ポイント3:テクニックにそった構成

また「ピアノテクニック」を書いたバーナムらしく、後半に進むほどテクニックに沿った曲で構成されています。

例えば「装飾音」という項目では、ふんだんにの装飾音が登場する曲を弾き、

「反復音の指使い」という項目では、ほとんどが反復音で構成された曲を弾きます。

特に5、6巻は「ピアノテクニック」の延長にあるような印象です。

曲を弾きながら、特定のテクニックを身につけて行くように構成されています。

「ピアノテクニック」について↓こちら↓で紹介していますので、気になった方は見てみてくださいね。

ポイント4:短調が出てこない

他の多くのピアノ教本との大きな違いは短調を取り扱わないことです。

長調の調号の曲を全て演奏しますが短調は全6巻で一度も触れられません。

少し複雑になる短調の説明を初級者向けではないと考えて省いたのだと思われます。

著者バーナムが先に出版した「ピアノテクニック」で短調を含む様々な調を学ぶことができるので、詳しくはそちらに譲り難しくなることを避けたのではないでしょうか。

そういう点でも、より易しく取り組みやすく、「もっともやさしい」教則本になっていると言えます。

ポイント5:右手だけの曲、左手だけの曲がある

こちらも他の教本にはあまりない項目で、大譜表で書かれた曲を片手で演奏する曲があります。

右手で演奏する曲のタイトルはそのままズバリ「右手がつかれる曲」。

片手で鍵盤を上下しながら広い範囲の音を弾き曲を完成させるのは面白い感覚です。

バーナムって何?

バーナムというのは、著者の名前です。ピアノの教則本では著者や作曲者の名前がそのまま教則本の名前として呼ばれることがよくあります。

「ブルグミュラー」「バイエル」「ハノン」などよく耳にするこれらも作曲者の名前です。

エドナ メイ バーナムは、アメリカのピアノ教育界に大きな功績を残した作曲家であり教育者です。

「バーナム」といえばこの「ピアノ教本」よりも「ピアノテクニック」の方が使った方は多いのではないでしょうか。ピアノの現場で最も使われているテキストとも言われています。

「ピアノテクニック」で有名なバーナムによる、初心者用教則本がこの「バーナムピアノ教本」です。

一番やさしい導入書とは?

アメリカで出版された時のタイトルは「step by step」。

その意味の通り「一歩ずつ」ゆっくり進んでいきます。

訳者の中村菊子さんが巻頭の「訳者のことば」で「市場で求めることができる一番やさしい導入書」(1999、「やさしいメソード バーナムピアノ教本1」)と述べています。

進み方が一歩一歩ゆっくりであること、難しいと思われる「短調」「変拍子」「不協和音」が扱われないことなどがその理由です。

「ピアノテクニック」との関係

1959年にアメリカで出版され、日本での初版は1999年です。

先に紹介した「バーナムピアノテクニック」を出版したのち「バーナムピアノ教本」を出版しています。

そのため「ピアノテクニック」ですでに取り扱っている部分は、「ピアノ教本」では重複しないようにあえて詳しく説明していないような印象を受けます。

たとえば、各調の音階や和音は取り扱いがありません。

調は、#♭の数を確認し、その調で作られた曲を弾くことで学びます。

音階や和音は「ピアノテクニック」で学ぶことができます。

2つを併用して使うとより効果的です。

次にそれぞれの巻で学ぶ内容を紹介していきます。

各巻の内容

ブック1

ここでははじめから大譜表を使って、真ん中のドから1つずつ音符を増やして弾いていきます。

リズムでは四分音符が中心で、八分音符はまだ登場しません。

後半から両手で同時に音を弾くことが増えていきます。

主に次のことを学びます。

ブック2

ここでは音を少しずつ増やしながら、八分音符や臨時記号を覚えます。

音符はブック1で覚えたソ〜ソに加えて、新しく7つの音を覚えます。

新しい音は、まず目印となるドの音を覚え、これまで覚えた音と目印の間の音を埋めるように覚えていきます。

そして、他には主に次のことを学びます。

ブック3

ここでは、音符の範囲を順番にさらに広げていきます。

さらにブック2で弾いた調に加えて#2つのニ長調で曲を弾きます。

その他、ここで学ぶものは以下の通りです。

ブック4

ここでは、さらに音符の範囲を広げます。

ブック2でやったように、目印となる高いドと低いドを先に覚えます。

そして新たに♭2つの調、変ロ長調を弾きます。

その他、次のことを学びます。

ブック5

ここではさらに、加線の音を覚えさらに範囲を広げます。新しい音符はここで全て覚えます。

調号3つの調(イ長調、変ホ長調)も弾きます。

ダンパーペダルも使い始めます。

ここで特徴的なのは、左手だけの曲、右手だけの曲を弾くことです。

大譜表になっていますが、片手だけで弾く曲が登場します。

その他、ここで学ぶのは以下のことです。

ブック6

最終巻となるブック6では、これまでに覚えた音符でさらに表現の幅を広げていきます。

調号が6つの長調までを弾きます。

装飾音や、半音階のパッセージ、トリル、ターン、などを学びます。

以上ブック1〜6の内容を紹介してきました。

この教本に足りないところ

- 短調の解説や曲がない。

- 音階や主要和音などについては学ばない。「ピアノテクニック」では音階や主要和音について繰り返し学ぶので、併用するとちょうど良い。

- 音符の読み方(音程、上行下行)の解説はない。

- 不協和音がほとんどないので、響きがとてもシンプル

- コードや伴奏づけなどはない。

こんな人におすすめ

- まずは取り組みやすい教本でピアノをやってみたいと考えている方

- ゆっくり進むテキストで学びたい方

- 難しいことは後にして、とりあえず楽譜を読んで弾いてみたいという方

- 他の教本が難しくて挫折した方

imformation

- 「やさしいメソード バーナム ピアノ教本」ブック1〜6

- 全音楽譜出版社

- 1959年出版(日本語版は1999年)

- 著者:エドナ メイ バーナム

- 解説・訳:中村菊子

- レベル:導入から初級終了程度(ブルグミュラー後半程度)

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

中高教員免許(音楽)取得。

チャイルドカウンセラー取得。

“一番やさしい!?「バーナムピアノ教本」内容紹介【子ども導入教本#23】” に対して3件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。