ここでは全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)の調査でもっとも使用されているという結果(こちらのアンケートを参照しました)もあるバーナムのテキストをご紹介します。

バーナムとはアメリカのピアノ教育者で、多くのピアノの本を出版しています。

その中でも日本でもっともポピュラーなものが「バーナムピアノテクニック」です。

おすすめポイントと詳しい内容をお伝えします。

- 1. ポイント1:初級から中級曲で使われるテクニックを細分化

- 2. ポイント2:短い曲で達成感!

- 3. ポイント3:ユーモラスな棒人間のイラスト

- 4. 詳しい内容は?

- 4.1. 使い方・目的・練習方法は?著者バーナムの言葉から

- 4.1.1. 使い方

- 4.1.2. 目的

- 4.1.3. 練習方法

- 4.2. 訳者 中村菊子の言葉から

- 4.2.1. 特徴

- 4.2.2. 身につけること

- 4.2.3. 挿し絵のイラスト

- 4.2.4. 実現できること

- 5. 各巻の内容を紹介!

- 5.1. ミニブック

- 5.2. 導入書

- 5.3. 第1巻

- 5.4. 第2巻

- 5.5. 第3巻

- 5.6. 第4巻

- 5.7. 全調の練習

- 6. 「子どもの集会」のテクニック習得ステップ

- 6.1. 導入書グループ5−10「両手をあげてつま先でたとう」

- 6.2. 1巻グループ1−3「ホッピングしよう」

- 6.3. 1巻のグループ3−2「転がろう」

- 6.4. 2巻グループ4−6「綱のぼり」

- 7. このテキストに足りないところ

- 8. こんな人におすすめ!

- 9. imformation

ポイント1:初級から中級曲で使われるテクニックを細分化

初級から中級の曲を弾くときに必要となるテクニックを細かく分けて練習します。

ブルグミュラーなどの少し長い曲になると、幾つものテクニックが1曲に盛り込まれています。

それらのテクニックをこの「バーナムピアノテクニック」で、予備練習しておくと曲にスムーズに取り組むことができます。

短いものは4小節で、練習する時に気軽に取り組むことができます。スモールステップで少しずつレベルアップしていきます。

ポイント2:短い曲で達成感!

長い曲を少しずつ分けて練習しているとなかなか達成感を味わうことができませんが、

短い曲ですとすぐに弾くことができて、達成感を味わいながら次に進むことができます。

大人の独学者にとって、モチベーションの維持は難しいです。しかし、この短い練習曲は、モチベーションを保ちながら続けられるので最適です。

ポイント3:ユーモラスな棒人間のイラスト

表紙にもある棒人間のイラストがユーモラスで、曲のイメージを広げてくれます。

棒人間の動きに効果音やBGMをつけるような気持ちで気軽に楽しく練習曲に取り組むことができます。

子どもが使うことを想定して作られたテキストではありますが、棒人間のイラストは子どもっぽ過ぎずにわかりやすく、大人の方にも使いやすいです。

詳しい内容は?

著者のエドナ・メイ・バーナムさんによって、アメリカで1953年以降に各巻が出版され、

中村菊子さんによって1975年に日本で出版されました。

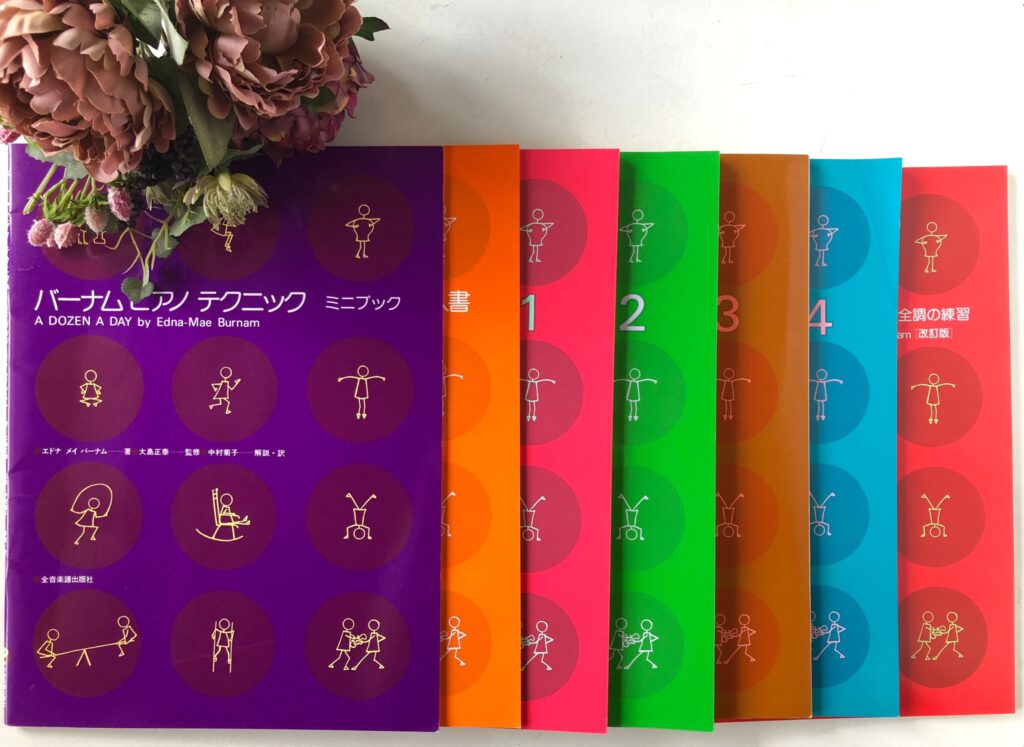

テクニックのシリーズは全部で7冊です。

- ミニブック

- 導入書

- 第1巻

- 第2巻

- 第3巻

- 第4巻

- 全調の練習

7冊のうち「ミニブック」は幼い子どものレッスンに対応するように後から出版されています。

原語のタイトルは「A DOZEN A DAY」(1日に12曲)といいます。

その題名通り、12曲の短い曲が1つのグループになっています。

そして一冊にグループ5まであります。

つまり1巻は全部で60曲です。

使い方・目的・練習方法は?著者バーナムの言葉から

著者のエドナ・メイ・バーナムによる「まえがき」を見てみます。

(前略)

このシリーズは、世界中のたくさんの先生方が—理想的な毎日の練習の本—として認めてくださっています。

(中略)

わたしたちのまわりには、毎朝、仕事に行く前に体操をする人がたくさんいますが、それと同じように、わたしたちも毎日ピアノの練習をする前に、指の体操をしてみましょう。

この本の目的は、強い手と柔軟性のある指をつくることです。ですから、いきなりグループ1全部の練習をマスターする必要はありません。まず2つか3つを手がけて、それを毎日、練習の前に弾きます。そしてマスターできたら少しずつ増やしていき、グループ1の練習が完全に弾けるようになったら、同じ方法で順々に新しいグループに進みます。また各巻とも終わったら、調子を変えて練習してみることも良いことです。

(後略)

エドナ メイ バーナム「バーナム ピアノ テクニック ミニブック」1975年

使い方

- 毎日ピアノの練習をする前に、指の体操として

ということです。

つまり、メインのピアノテキストとしてではなく、練習前の準備として使うように作られています。

目的

- 強い手と柔軟性のある指をつくること

タイトルの通り、ピアノ演奏に適したテクニックを身につけることが目的です。

練習方法

- まず2つか3つを手がけて、それを毎日、練習の前に弾く

- それをマスターできたら少しずつ曲を増やしていく

- グループ1(全部で12曲)の練習が完全に弾けるようになったら

- 新しいグループに進む

- 各巻とも終わったら、調子(調、キー)を変えて練習してみる

「1日に12曲」というタイトルではありますが、毎回必ず12曲を練習するようにという意味ではないですね。

少しずつ増やしていって、12曲弾けるようになったらそのグループは完成で次へ進むということです。

訳者 中村菊子の言葉から

続いて、訳者である中村菊子先生の「解説と使用法」を見てみます。

こちらはとても長いので、要点をまとめました。

特徴

- 子どもの音楽性を豊かにすることに重点を置かれたテクニックの本

- どの練習曲も一つ一つが体操や運動に例えられていている

- 子どもの動作を描いた挿し絵といっしょに紹介されている

- 実際の音楽の部分部分を用いて書かれた練習なので、内容は変化に富み、応用範囲は広く、どの練習もすぐに役に立つ

身につけること

- この本によって、柔軟性のある指を作りながら、同時にピアノの基本的なテクニックを習得することができる

- さまざまな練習を何度も繰り返しながら徐々に高度なテクニックに進むので、無理なく楽しみながら、しっかりとしたテクニックを身につけることができる

挿し絵のイラスト

- 想像力を育て、リズム感を呼び覚まさす挿し絵が付いている。

- 心を捉え、夢を持たせ、自分から練習しようという気持ちを起こさせます。

- まだ字を読むことができない幼児で、挿し絵を通してとらえられた印象を音にしてピアノの上で表現しようと試みます

- 好奇心が旺盛で想像力のたくましい子どもは、一人でどんどん先へと進んでいきます

実現できること

- 書かれた曲を通して作曲者の意図に沿って自分自身を表現する力

- 柔軟性のある指を音楽表現に適合させたものであり、”指の運動と生徒の知識・情緒・意志がいっしょに合わさった表現力”

各巻の内容を紹介!

各巻の内容を、巻頭の「解説」を手掛かりにみていきます。

ミニブック

- 小さい子どものために、他の巻より約20年遅れて作られた

- 1曲がすべて4小節

- 中央ドのポジションのままほとんどの曲を弾くことができる

- 出てくる音符は、全音符、付点2分音符、2分音符、4分音符、8分音符(付点4分音符や16分音符は出てこない)

- 三和音の練習

- 親指をくぐらせる練習

- 半音進行

- 長調と短調の紹介(ドレミファソと、ドレミ♭ファソ)

導入書

- 1曲が4〜8小節

- グループ1〜3はハ長調

- 両手ともドレミファソの5指のポジションで弾く

- グループ4、5は臨時記号#や♭が出てくる

- 出てくる音符は、全音符、付点2分音符、2分音符、4分音符、8分音符、三連符(付点4分音符や16分音符は出てこない)

第1巻

- 1回目はレガートで、2回目はスタッカートでひくように指示がある

- ドレミファソの基本の5指のポジションから、広げて6、7度、分散オクターブに広がる

- 音階は2オクターブ

- 三和音の転回形

- 半音階

- ターン

- グリッサンド

- ペダル

- 出てくる音符は、全音符、付点2分音符、2分音符、4分音符、8分音符、三連符、16分音符、32分音符(付点4分音符は出てこない)

- 第1巻に入る頃、ハノンなどを併用すると良い(訳編者中村菊子)

第2巻

- 新たに出てくる練習

- トリル

- 指と手首を回す練習

- 手を交差して弾く練習

- 反復する三連符の練習

- 一つの鍵盤をおさえたまま、他の指で旋律を弾く練習(指の独立の練習)

- 出てくる調

- ハ長調

- ト長調

- ニ長調

- イ長調

- へ長調

第3巻

これまで出てきた内容が少しレベルアップしている。

解説の中村菊子さんによると、第3巻の使い方は、

「すでに音のつぶをそろえて、きれいに感情を表現しながらピアノをひくテクニックを、ある程度、身につけられたと思います。

そこで第3巻が、『拍子』と『リズム』について考え、良いリズム感を育てることに重点を置いて勉強しましょう。」

と述べています。

第4巻

- グループ1

- イ短調のスケール、アルペジオ、和音

- グループ2

- ト長調で長・短・減・増の4種類の三和音を聞き分けられるようにさまざまな練習

- グループ3

- へ長調で展開形を含む四和音の練習

- グループ4

- ニ長調でターン、半音階、トリル、反復音、装飾音などの練習

- グループ5(「新しい感覚の練習」(中村菊子さん))

- #7つのロ長調と、♭5つの変ハ長調の異名同音のスケールの練習

- 多調

- 全音音階

- 変拍子

- トーン・クラスター

- 黒鍵上の5音音階

全調の練習

- 30のすべての長調と短調の易しい曲

- 左のページに長調、右のページに平行単調が載っている。

- 1曲は7〜12小節

- 多くの曲は主和音(Ⅰ)と属七の和音(Ⅴ7)のひびきが強調されている。

- 曲の難易度は第1巻から第2巻程度。

「子どもの集会」のテクニック習得ステップ

次にブルグミュラー「子どもの集会」を例に、バーナムピアノテクニックのどの部分と対応しているのかみてみます。

「子どもの集会」は3度の重音を中心とした曲です。

3度の重音で、レガートや、スタッカート、などさまざまな表現をします。

これらの練習をバーナムでは細かく分けてスモールステップで習得していきます。

大まかにステップは4つあります。

「子どもの集会」のステップ4つ

- 導入書グループ5−10「両手をあげてつま先でたとう」

- 1巻グループ1−3「ホッピングしよう」

- 1巻グループ3−2「転がろう」

- 2巻グループ4−6「綱のぼり」

導入書グループ5−10「両手をあげてつま先でたとう」

3度をレガートできれいに弾く練習です。

次に弾く指を準備してつなげて弾く練習を片手ずつ行い、最後に両手で引きます。

1巻グループ1−3「ホッピングしよう」

ポジション移動のない3度の重音の、手首を使ったスタッカートを練習します。

1巻のグループ3−2「転がろう」

ポジション移動のない3度のレガートとスタッカートを練習します。

2巻グループ4−6「綱のぼり」

「子どもの集会」とかなり近い音型の課題になります。

こちら↓が子どもの集会に多く出てくる右手のフレーズです。

次にこちらは↓バーナムピアノテクニック2巻4−6「綱のぼり」です。

リズム・指遣い・下行する音型ともによく似ています。

この課題を「子どもの集会」の前に練習しておくと、曲にスムーズに入ることができます。

このように「バーナムピアノテクニック」では、長い曲の中に盛り込まれているテクニックを、バラバラにして1つのテクニックに集中して練習することはできます。

このテキストに足りないところ

- タイや付点のリズムがほとんど登場しないので、リズムが単調に感じる。

- 使われる和音のパターンが限られているのでひびきに変化が少ない。

- テクニックの教本だが、レッスンでの使用を前提としているので手や腕など体の使い方の解説は最小限に止まる。

- 導入教本として構成されていないで、音符の読み方や、リズムの解説などはない。「バーナムピアノ教本」と併用することをおすすめします。

こんな人におすすめ!

- テクニックを強化したいピアノをはじめて間もない方。

- 子どもの頃に習っていてブランクがある方のウォーミングアップとして。

- 曲に頻繁に出てくる音楽の要素を取り出して、テクニックを身につけたい方。

- 四分音符・八分音符・三連符のリズムを強化したい方(メトロノーム必須)。

- 短い曲で気軽にテクニック強化をしたい方。

imformation

- バーナム ピアノ テクニック

- 1953年出版(日本では1975年)

- 著者:エドナ メイ バーナム

- 解説・訳者:中村菊子

- 監修:大島正泰

- 曲数:各巻に60曲、「全調の練習」のみ30曲

- 併用曲集:特にない

- レベル:導入〜中級レベル

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師、ピアノ弾き、ピアノ教本の専門家。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

チャイルドカウンセラー取得。

中高教員免許(音楽)取得。

2児の母。

“日本一使われている!?「バーナム ピアノテクニック」を紹介子ども教本#17” に対して5件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。