ここでは田丸信明編著「ピアノの森」を紐解いていきます。

どのようなテキストなのでしょうか?ポイントと詳しい内容をお伝えします。

ポイント1:童謡など子どもが親しみやす曲が弾きやすい伴奏で

第1巻は特に生活の中で親しむだろう曲が多く収録されています。

有名な童謡は次のようなものです。

- 「ちょうちょう」

- 「ぶんぶんぶん」

- 「カエルの合唱」

- 「ロンドン橋」

- 「チューリップ」

- 「キラキラ星」

- 「むすんでひらいて」

- 「山の音楽家」

ポイント2:バイエルに沿った左手の進み方

第1巻では上に挙げたような曲を右手でメロディを弾き、左手で伴奏をします。

その左手の伴奏が「バイエル教則本」と同じように進んでいきます。

はじめうちは「ソ」のみ。

続いて「ド」と「ソ」の2音による伴奏が続きます。

そして「ドソ」と「シソ」という二つの和音による伴奏になります。

それが「ドミソ」と「シレソ」「シファソ」に展開していきます。

最後にそれぞれの和音をばらした形のアルペジオ伴奏になります。

これが他の調へ応用されていきます。

ポイント3:基本的な和音の進み方

第1、2巻はほとんどの曲がⅠ、Ⅳ、Ⅴの和音による伴奏でできています。

第1巻ではシャープや、他調から借用音はほぼ出てきません。

第2巻では転調やドッペルドミナントは稀にありますが、それでもほとんどが基本の和音の形の伴奏で弾くことができる曲です。

第3巻のバッハ作曲「ト長調のメヌエット」で多声的な曲が登場しますが、全体を通して古典派の雰囲気の曲が多く収録されています。

ポイント4:レッスンの現場で長く親しまれてきた曲が多い

第4、5巻にはピアノの発表会があれば必ずと言っていいほど演奏されるが入っています。

例えば、

- 「すみれ」

- 「人形と夢と目覚め」

- 「花の歌」

- 「トルコ行進曲」

などです。

ピアノを習って数年経った生徒さんが発表会で演奏し、はじめたばかりの生徒さんは「この曲を弾いてみたい」と憧れになるような曲が後半の巻では収録されています。

こんな人にオススメ

- シンプルで親しみやすい曲が好きな方

- 古典派の曲が好きな方

- 基本的な和音を覚えたい方

- ピアノの定番曲を弾きたい方

このテキストに足りないもの

- 左右の手を同じように扱う多声的な曲が少ない

詳しい内容は?

こちらは2015年に学研プラスから出版されています。

1990年に出版されていた旧版を改定されたものとして出版されました。

編著者の田丸信明さんは多くのピアノテキストを出版されています。

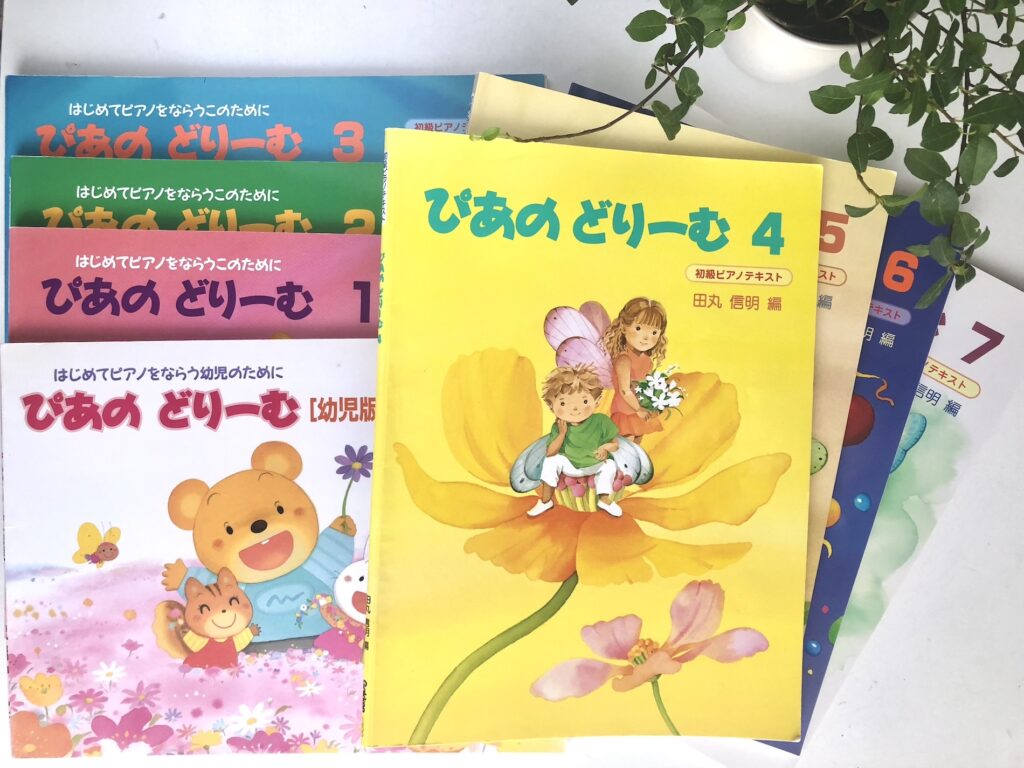

こちら↓で紹介した「ぴあのどりーむ」の著者でもあります。

「ぴあのどりーむ」と「ピアノの森」の違い

「ぴあのどりーむ」も「ピアノの森」もどちらもピアノ初級者を対象とした教材です。

違いはどこにあるのでしょうか。

- 「ぴあのどりーむ」・・・教本

- 「ピアノの森」・・・曲集

次のような違いがあります。

「ぴあのどりーむ」

- 「真ん中のド」から順番に音を覚える

- 覚えた音を使って曲を弾く

- 音符や音階の解説がある

「ピアノの森」

- 音や音符、音階の解説項目はない

- 「バイエルピアノ教則本」に沿った進み方で、徐々に難しくなる順番で曲が並んでいる。

旧版と改訂版の違い

それでは、旧版と新訂の違いはどこにあるのでしょうか?

旧版にある曲の削除や変更は行われず、そのまま収録されています。

第1〜3巻では、連弾曲が2曲ずつ追加されています。

連弾曲の追加によって「今のレッスン現場」を意識してアンサンブルが体験できる曲を増やしたとのことです。

編著者の思い

第1〜3巻の「はじめに」にから抜粋します。

- 現代っ子のためのピアノ曲集

- いまの子どもたちにとってピアノの音が、新鮮なものになるように選曲した。

- 作曲・編曲は練習に無理のない範囲を心がけた。

第4〜5巻は

- “表現力豊かな演奏”の第一歩となるように心がけた。

- それぞれの曲の持つ「美しさ」「軽快さ」などを感じて演奏してほしい。

それでは次から、各巻の特徴を見ていきます。

第1巻

バイエル初級程度。全39曲(うち2曲は先生との連弾)。

バイエルの音符導入と同じように、右手のト音記号の高いドから入り、左手はト音記号の真ん中のドを弾きます。

この第1巻では、ヘ音記号は出てきません。

19番「ほたる」(わらべ歌)で八分音符登場します。

拍子は2/4、3/4、4/4拍子の3種類です。

新訂では、連弾曲が2曲追加されています。

第2巻

バイエル中級程度。全29曲(うち2曲は先生との連弾)。

13番「短い歌」(グルリット作曲)で初めてヘ音記号が登場します。また、ここではじめてト長調の曲を弾きます。

17番「人魚の歌」(ウェーバー作曲)で初めて6/8拍子が出てきます。

25番「楽しいなかま」(グルリット作曲)で初めて16分音符が出てきます。

新訂で2曲の連弾曲が追加されました。

第3巻

バイエル上級程度。全16曲(うち2曲が先生との連弾)。

ここでは、さらに様々な調にチャレンジします。

3番「ペンギンの親子」(田丸信明作曲)でへ長調

5番「メヌエット」(バッハ作曲)でト短調

13番「魔法にかけられた王女」(田丸信明作曲)で変ロ長調、変ホ長調

こちらも新訂で2つの連弾曲が追加されました。

第4巻

「バイエル練習曲」の後半から修了程度。

全16曲(連弾曲なし)。

このうち5曲が著者である田丸信明氏の作曲です。

次のような発表会でもよく弾かれる曲が収録されています。

- 「知らない国」(シューマン作曲田丸信明編)

- 「すみれ」(ストリーボック作曲)

- 「人形の夢と目覚め」(エステン作曲)

- 「荒野のばら」(ランゲ作曲)

第5巻

「ブルクミュラー25の練習曲」から「ソナチネ・アルバム1」導入程度。

全14曲(連弾曲なし)。

第4巻と同じように、このうち5曲が著者である田丸信明氏の作曲です。

1〜9番が「ブルクミュラー導入程度」、10番以降が「ブルクミュラー修了〜ソナチネ導入程度」と分かれています。

以下のようなピアノをはじめたばかりの頃の「あこがれの曲」となる曲が並んでいます。

- 「ト長調のメヌエット」(ベートーヴェン作曲)

- 「花の歌」(ランゲ作曲)

- 「アルプスの夕映え」(エステン作曲)

- 「トルコ行進曲」(モーツァルト作曲)

- 「子犬のワルツ」(ショパン作曲)

以上、内容を詳しく見てきました。

テキスト概要

- 「新訂 ピアノの森」1~5巻

- 著者:田丸信明

- 学研プラス

- 2014年出版

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師、ピアノ弾き、ピアノ教本の専門家。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

チャイルドカウンセラー取得。

中高教員免許(音楽)取得。

2児の母。

“田丸信明「新訂ピアノの森」はどんな教材?子ども向けテキスト紹介#35” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。