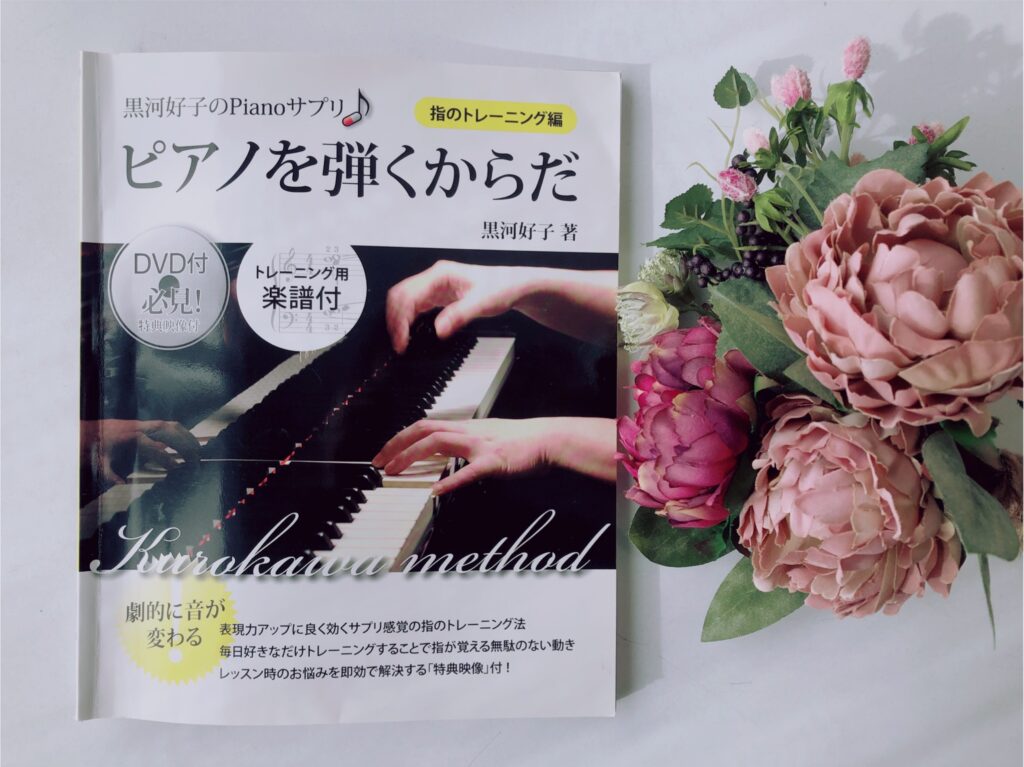

今回は「黒河好子のPianoサプリ♪ピアノを弾くからだ 指のトレーニング編」を紐解いていきます。

どのようなテキストなのでしょうか?

前編では内容を詳しく見ていきます!

ポイント1:ピアノ演奏の最小単位のトレーニング

クラシックピアノの理想的な演奏における動きを細かく分けて、一番小さくなった最小単位の動きをトレーニングするテキストです。

バレエの基本ポジションを覚えるバーレッスンに似ています。

この最小単位の動き磨き上げ、精度の高い動きを組み合わせていくことで、理想的なピアノ演奏に近づくことが目的とされています。

一つ一つのトレーニングはとても地道で、綿密で、楽譜はあるけれど曲とは言えないものばかりです。

ですがこのトレーニングをすると自分の演奏の変化が必ず感じられるのではないでしょうか。

テクニックに行き詰まりを感じている人や、演奏を変化させたいと思っている方にぴったりです。

ポイント2:付属DVDで格段にわかりやすく

からだの使い方や鍵盤の詳細な扱い方が中心のこのテキストは、DVDで著者が実際に動いて解説しているのを見ると格段にわかりやすくなります。

テキストには図と言葉の解説がありますが、実際の動きを見ることで理解が深まります。

ピアニストである著者が書かれた言葉はとてもユニークで世界観があり含みを持っているところがあります。それを含めてこのテキストの魅力でもありますが、付属DVDがあることで、よりトレーニングを行いやすくなります。

またDVDにはテキストに書いていない特典映像もあります。

特典映像ではピアノを弾く上で見られる悩みに対して解決策を示しています。

このテキストに足りないところ

足りない部分はありませんが、演奏を変えたい、音色を良くしたいなど、具体的な目的を持っていないと効果を感じづらいかもしれません。

楽しく曲を弾きながらテクニックを身につけるというものではありません。

一人の先生のレッスンを受けるような気持ちで読むことをお勧めします。

こんな人におすすめ

自分の演奏に物足りないと感じている初級〜中級レベルの人

内容は?

著者はピアニストで指導者でもある黒河好子さんです。

Pianoサプリシリーズなど、多くの著書を出版されています。

こちらのテキストは2010年にDVD付きで出版されました。

「はじめに」や「終わりに」に書かれてた著者の言葉を手掛かりに概要をまとめます。

目的

著者曰く、子どもは「からだの動き」中心で演奏し、大人は「筋肉の動き」で音楽を作るようになり、「動き」から「筋肉」へと変えていく準備が必要だと言います。

その変化を理解できていないと大人になるにつれてコンクールで結果を出せなくなるということです。

「はじめに」に書かれた著者の言葉を引用します。

筋肉を使い音楽をするためには、指の独立やそのための練習が必要になります。

筋肉は使い方で様々な音のニュアンスを作ることができますが、指の動きに全ての筋肉が使われてしまっていると、音が思い通りに変化してくれません。

「黒河好子のPianoサプリ♪ピアノを弾くからだ 指のトレーニング編」黒河好子著p.2

指を独立させ、いろいろな筋肉の使い方を知ることにより、自分の思い通りの音楽を表現することができるという考えに基づいて作られています。

「黒河好子のPianoサプリ♪ピアノを弾くからだ 指のトレーニング編」黒河好子著p.2

今回は筋肉を使う前の基本メソッドに重点を置いています。

からだの機能を分析して作られているメソッドなので、よく指が動くようになり、練習しても手を痛めることはないでしょう

「黒河好子のPianoサプリ♪ピアノを弾くからだ 指のトレーニング編」黒河好子著p.2

つまり、「筋肉の動きで音楽を作る」ようになるには2段階あると言えます。

- からだやピアノの構造を知り、各指を動かすための無駄のない動作(指の独立)を身につける。

- その上で可能になる、音楽に表情を持たせる音のニュアンスの変化や思い通りの表現を、「筋肉」を使ったテクニックで実現していく。

このテキストはその第一段階である、からだやピアノの構造を知り、各指を動かすためのムダのない動作(指の独立)を身につけるためのトレーニングになっています。

使用時期・対象

年齢を問わず使えます。

今弾いている練習曲などにプラスして使うことができます。

次に各章ごとに内容を見ていきます。

第1章 ピアノとからだの関係

この章では、ピアノとからだの理解を深めます。

大まかにまとめると以下のような項目です。

- 鍵盤の構造

- 椅子の高さ、足の位置、足の裏のどの位置に重心を置くか、腕の位置、腕の形

- 手の形(曲げて弾く形と伸ばして弾く形)

- 各指の特徴

- 指の方向性 動きの種類

- 筋力と関節 それぞれの筋力と関節と音色や演奏との関連の概要

第2章 指のトレーニング 解説

ここでは第3章の楽譜を使って行うトレーニングの詳細な解説が書かれています。

目次と、内容を照らし合わせます。

- 指の運動・・・1つの指を打鍵と離鍵を意識して弾く練習。

- 指の動き・・・異なる指へ音をつなげる練習です。基本の動きとなる3つのパターン(Ⅰシーソーの動き・Ⅱ2段階の動き・Ⅲゆっくりとした動き)をここで学びます。

- 速く弾くためのトレーニング・・・基本パターンの動きを使って4つの段階で体の使い方をトレーニングします。

- 黒鍵と白鍵の組み合わせによる練習・・・指の位置を決めてから練習します。

- ターンの練習・・・指超え、指くぐりの練習です。

- スケールの練習・・・基本パターンⅠとⅡと、ターンの練習を組み合わせて弾きます。

- レガート奏法の練習・・・同じ音をレガートで弾く練習。

- 1の指の特殊な練習(5の指も含む)・・・1の指だけで弾くレガートの練習。

- 手首、肘、筋力、表情を使った練習・・・これまでのトレーニングを組み合わせた練習。

第3章 指のトレーニング 楽譜

第2章で解説されているトレーニングの楽譜が、ポイントとともに掲載されています。

練習曲は全部で55曲です。

以上内容を詳しく見てきました。

テキスト概要

- 「黒河好子のPianoサプリ♪ ピアノを弾くからだシリーズ 指のトレーニング編」

- 著者:黒河好子

- 2010年出版

- ヤマハミュージックメディア出版

- DVD付き

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

中高教員免許(音楽)取得。

チャイルドカウンセラー取得。

“最小単位のトレーニング「ピアノを弾くからだ」ポイントと内容をご紹介!” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。