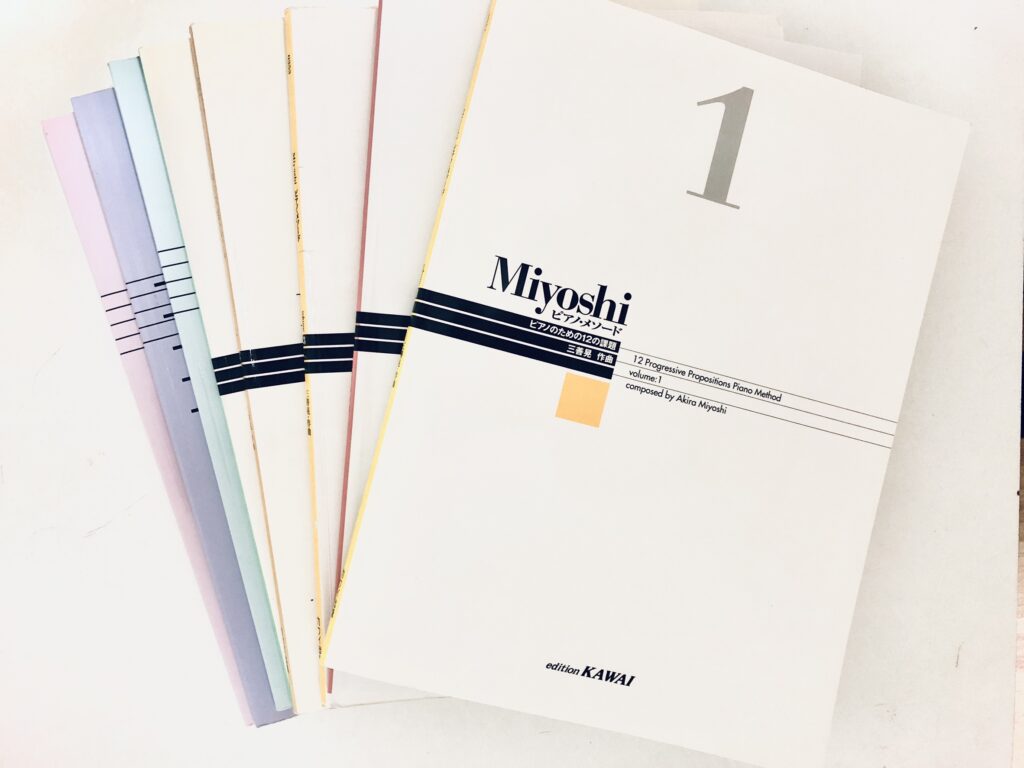

ここでは「Miyoshiピアノ・メソード」を取り上げます。

日本を代表する作曲家の三善晃のピアノメソード。彼が構想に20年もの歳月をかけ完成させたのが、このテキストです。

おすすめポイントと詳しい内容をひも解いていきます。

- 1. ポイント1:クラシックピアノを丁寧に学ぶ

- 2. ポイント2:理に適った音楽的なテクニック練習

- 3. ポイント3:詩のような言葉たちとともに。絵の代わりに楽譜が載っている絵本!?

- 4. 詳しい内容は?

- 4.1. 「このメソードについて」

- 4.2. 動画「Miyoshiピアノ・メソードへの招待」

- 4.3. volume1:ピアノをひくまえに

- 4.4. volume2:「はっけん」と1、2、3の指の練習

- 4.5. volume3:1、2、3、4、5の指の練習と指うつし

- 4.6. volume4:指かえしとファ#

- 4.7. volume5:指かえしとシ♭

- 4.8. volume7:ミ♭と変ロ長調、ト短調、三連符、指の拡幅と跳躍運動

- 4.9. volume8:イ長調、嬰へ短調、変ホ長調、ハ短調、半音階奏と同音連打

- 4.10. volume9:ホ長調と嬰ハ短調、変イ長調とへ短調 指の強化と演奏技術の発展

- 4.11. volume10:ロ長調と嬰ト短調、変ニ長調と変ロ短調 演奏技術の開拓

- 4.12. volume11:嬰へ長調と嬰ニ短調、変ト短調と変ホ短調 高度な技術

- 4.13. volume12:初見と、より高度な演奏技術

- 5. 教本概要

ポイント1:クラシックピアノを丁寧に学ぶ

「やり残しがない」「漏れがない」という言葉がぴったりな、クラシックピアノに向き合うには百科事典のようなテキストです。

他に似ているものがない唯一無二のテキストです。

クラシック音楽のピアノとの向き合い方を、繊細に、丁寧に、順を追って導いていくれます。

そこには、楽譜の読み方、姿勢、呼吸、体の使い方、理論、構成、テクニック、すべてが含まれていて絡み合っています。

特に、他の教本と明らかに違うことの1つは、姿勢と手や腕の使い方と呼吸の大切さに1冊を使っているところです。

volume:1では少ない音しか弾きませんが、そこでの目的は、重心をうつすことや、指の角度、指を鍵盤に落とす・抜く練習をすることです。

写真と言葉で解説される「ピアノを弾く前の準備運動」は、12巻すべての巻頭に掲載されています。

レッスンのはじめの一歩から、ピアノという楽器の深さや広がりを感じるテキストです。

ポイント2:理に適った音楽的なテクニック練習

ピアノを弾く上で欠かすことのできないテクニックの練習を一切省略せずに、網羅します。

1つ1つの練習曲が音楽的にであるのはもちろん、目的がはっきり示されています。

「一体なんの練習なのか?」と目的もわからずに指を動かしていては、大事なことが身につきません。

このテキストには、多くの練習曲やがありますが、1つ1つ身につけようとするテクニックが明確です。

もちろん、1曲弾いてマスターするというものはなく、何度も繰り返しながら、「螺旋状に」進みながら、テクニックを身につけていきます。

ポイント3:詩のような言葉たちとともに。絵の代わりに楽譜が載っている絵本!?

「Miyoshiピアノ・メソード」には、イラストはありません。

その代わりに、三善晃先生の言葉がたくさん載っています。

学んでいる生徒さんへ向けたものや、曲のタイトル、指導者へ向けた言葉が、音楽のイメージと結びつけてくれます。

三善晃先生の言葉と楽譜によってテキストが広がっていきます。

例えば、曲のタイトルには、

- やわらか

- しっとり

- さわやか

- やさしく

- ほどける音

- わたしは樹・・・葉っぱは風と、根は水と

などがあります。

他にも、次のような解説があります。

3つの指で弾く弾き方→

「1、2のゆびは、てのおもさを 3のゆびに おくりとどけるきもちで。3のゆびは、それを、うけとめるきもちで」

「Miyoshiピアノメソード」より

調性の説明→

「ひとつひとつは短い曲ですが、いままでに弾いた音楽の名札のように、それぞれの調を表しているでしょう?その奥にそれぞれの調の世界が息づいているのです。」

「Miyoshiピアノメソード」より

ペダルの説明→

「小節のはじめで、踏み替えてください。空気がひびいて、色づくようでしょう?自分で色いろな音を混ぜてみてください」

「Miyoshiピアノメソード」より

ワルツ→

「弾くときも、まるく踊るような気持ちで弾いてください。」

「Miyoshiピアノメソード」より

この他にも想像力を掻き立てるような言葉がたくさん登場します。

次に内容をご紹介します。

詳しい内容は?

こちらは全12巻からなっています。

レベルは「バイエルの前から、ソナチネアルバムまで」です。

つまり、導入から中級程度までといえます。

しかし、この後の動画で三善晃自身があくまで目処としての表現にすぎないと述べています。

こちらのテキストを知る上でとても大切な言葉が、各巻冒頭の「このメソードについて」という部分に書いてありますので、

そちらを引用します。

「このメソードについて」

一つの音をピアノで弾くとき、

そこに音楽が生まれます。

ですから、すばらしいピアニストも、

一つの音を引くのに心を込めます。

ピアノに初めて触れる子どもたちにも、

たった一つの音からでも

音楽が生まれることを味わい、

自分の指が

その音をつむぎだすよろこびを、

知ってもらいたいと思います。

「Miyoshiピアノ・メソード volume1」カワイ出版

続いて

このメソードは、

ピアノの練習が、どんな時でも、

音楽を生み、音楽に触れ、

音楽を味わうことであることを、

なによりも願っています。

そのために、

ひとりひとりの子どもの心と体が、

いつでも自分らしく、生き生きとして、

ピアノとなかよくなれるように、

そして、先生と子どもたちがいっしょに

楽しみながらレッスンできるように、

考え、作曲し、組み立てました。

「Miyoshiピアノ・メソードvolume1」カワイ出版

作曲家三善晃の音楽と演奏する人への想いが詰まったテキストであることが伝わります。

そしてピアノに関わるひとりひとりへの敬意を感じます。

動画「Miyoshiピアノ・メソードへの招待」

さらに、出版社のホームページから三善晃本人のテキストについての3つの動画を見ることができます。

こちらの言葉も、学ぶ人にとっても、教える立場の人とっても深みのある言葉なので、要点をご紹介します。

- 一人のピアニストが一台のピアノから音楽の全体構造を立ち上がらせることができる。

- 教則本ではあるけれど、すべての練習曲は音楽作品。

- 直線的な難易度で進むのではなく、螺旋階段のように回りながら、起伏があって、ある時は優しい方へ下っていく。ある時は挑戦していただく。散歩しながら音楽全体を経験していただきたい。

- 指の訓練や筋肉をつけたりすることは大事だが、指の運動から、音楽のイメージを、耳と目と心へ結んで行くことが目的。

- バイエルの前から、ソナチネアルバムまで。

- バイエルの前とは、初めてピアノに触れるところから

- ソナチネアルバムまで弾けるというのは日本的な言い方。ソナチネアルバムは200年前の人の鍵盤音楽で、音楽全体から見れば、本当に小さい一部分にすぎない。目処としていっているだけ。

- レベルとしてはピアノ音楽全体の1/3から2/5ぐらいまで。

次にそれぞれの巻を細かく見ていきます。

それぞれの巻にプロポジション(命題・提示)がありますので、それとともに、内容をまとめます。

volume1:ピアノをひくまえに

プロポジションは「ピアノとの出会い」です。

指番号、呼吸、姿勢を丁寧に学びます。

鍵盤にさわり、音を出す過程も念入りに行います。

その方法は、

- 指を鍵盤に落とす練習と鍵盤から抜く練習

- 指の角度と形の確認

- 重心を移しながら指をかえる練習

と順を追って丁寧にピアノに触れていきます。

手元や姿勢の写真をふんだんに使って、細かく説明されています。

指導者が連弾で伴奏するパターンが豊富に載っています。

volume2:「はっけん」と1、2、3の指の練習

ここでは鍵盤と音と指と五線紙の楽譜という関係を覚えます。

タイトルを読んで、音に表情を出したり、

反対に曲からイメージするタイトルをつけます。

ここですでに音の表情が出てきます。

また、三拍子や楽典についての解説があります。

volume3:1、2、3、4、5の指の練習と指うつし

ここでは、指うつし(ポジション移動)を学びます。

そのほか

- 2/2拍子

- アーティキュレーション

- 両手のポリフォニー

などを学びます。

volume4:指かえしとファ#

ここでは黒鍵が登場します。

それぞれの黒鍵を#で名前を覚えてまずはファ#を弾きます。

そして、ト長調とホ長調を学びます。

テクニックでは指かえし(指くぐり)をじっくり練習します。

volume5:指かえしとシ♭

ここでは#で覚えた黒鍵を、今度は♭で当てはめて弾きます。

そして♭1つの調、へ長調、ニ短調を学びます。

そのあとこれまで覚えた調を復習しながら、音符の名前や、様々な音型による強化練習をします。

そのほか以下のこともここで学びます。

- ペダル

- 短音階

- 重音

- スタッカート

多様な演奏体験で、表現の幅を広げていきます。

volume7:ミ♭と変ロ長調、ト短調、三連符、指の拡幅と跳躍運動

ここでは♭2つの調を学びます。

さらにこれまでと同じように指かえしの練習をもとに、音階演奏を身につけていきます。

その他は次のことも学びます。

- 指を開く旋律奏

- オクターブの跳躍

- 音階上の7つの三和音

- 和音の転回形

- 和音の流れ(カデンツ)

volume8:イ長調、嬰へ短調、変ホ長調、ハ短調、半音階奏と同音連打

ここでは#、♭3つの調を学びます。

そして、そのほかにも多くのことを学びます。

- 5/4拍子

- 調性記号と調の関係

- 重音奏

- 同音連打

- 弱拍の表現性

- 広音域に動向する音楽体験

- 半音階奏

- 片手の2声体演奏

- 近親調の理解

「片手の2声体演奏」は著者の三善晃曰く、「全巻を通してもっとも難しいレッスン」とのことです。

volume9:ホ長調と嬰ハ短調、変イ長調とへ短調 指の強化と演奏技術の発展

4個の#と♭の調を学び、ここでも指かえしの練習をもとに音階奏をします。

そしてさらにピアノ技術水準を高めます。

- 7度の跳躍

- 転調を含む練習

- はなれた音に指をかえす

- はなれた音の旋律

- 重音のレガート

- 内声の旋律奏とペダル

- 重音奏と持続音

volume10:ロ長調と嬰ト短調、変ニ長調と変ロ短調 演奏技術の開拓

5個の#と♭の調を学びます。ここでも指かえしの練習をもとに音階奏をします。

さらに音階奏の基本と変容によって多様な技術と表現を身につけます。

そのほかにも次のことを学び、ピアニストが身につけなければならない高度な課題に挑戦します。

- 主題と動機

- 3度と6度の重音奏

- スタッカートの同音連打

- 半音階奏

- 速い速度の重音

volume11:嬰へ長調と嬰ニ短調、変ト短調と変ホ短調 高度な技術

6個の#と♭の調の音楽を演奏します。

もっとも調性記号の多い調で、黒鍵と指の関係を安定させます。

指の運動を強化し、黒鍵上での指かえしにも挑戦します。

さらに高度な技術を身につけていきます。

- 親指の移動による分散和音のスキップ

- 指の拡幅

- 多声体のレガート奏

- 減七の分散和音

volume12:初見と、より高度な演奏技術

ここではまず、初見のための大事なポイントを学び実践していきます。

次にさらに基本技術の習熟をして、音楽家としての感性と想像力を深めていくことを目的としています。

- 3度と6度重音の音階進行

- 分散和音奏

- 半音階奏の発展

- トリル

- 変拍子

教本概要

- 「Miyoshiピアノ・メソード」volume:1〜12

- カワイ出版

- 1997年出版

- レベル:「バイエル前からソナチネまで」(導入から中級レベルまで)、ピアノ全体の1/3〜2/5程度

- 曲数:270曲以上

楽しいピアノライフを!

執筆者

ピアノ講師、ピアノ弾き、ピアノ教本の専門家。

自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。

「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。

チャイルドカウンセラー取得。

中高教員免許(音楽)取得。

2児の母。

“レッスンは音楽会「Miyoshiピアノ・メソード」を紹介【子ども導入教本#21】” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。