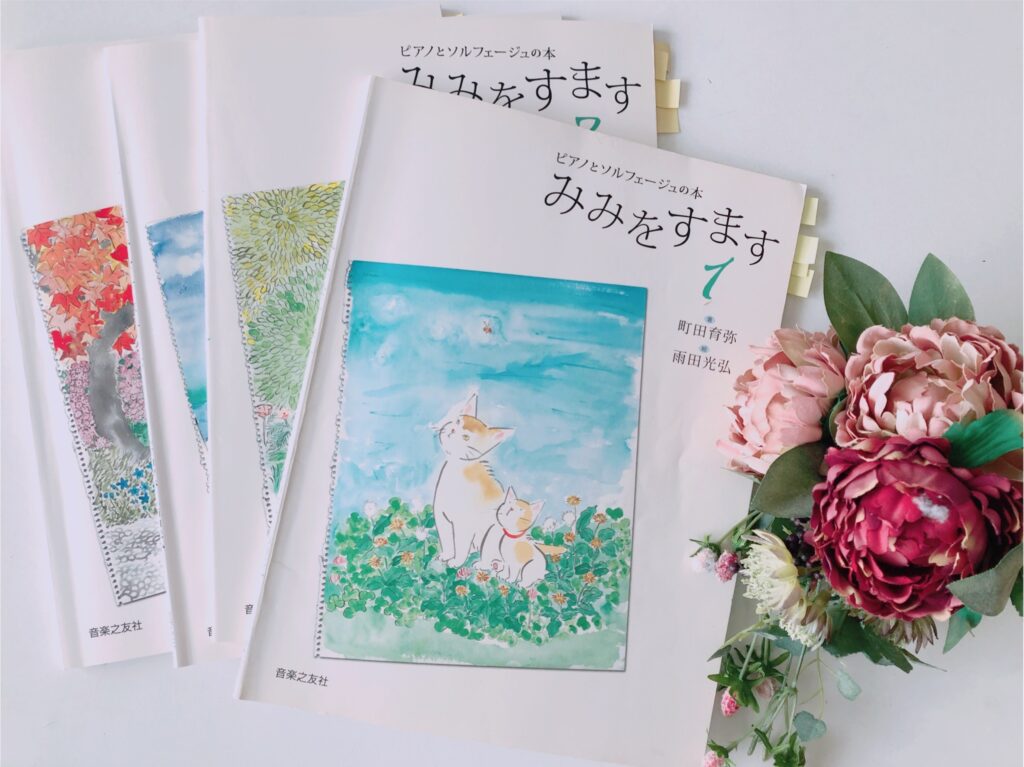

町田育弥著「ピアノとソルフェージュの本 みみをすます」を紐解いていきます。

後編では、私が考えるこのテキストならではのポイントを紹介していきます!

こちらの前編では内容を詳しく見てきましたのであわせてご覧ください。

ポイント1:教育的な暖かいまなざし

著者の町田育弥さんの子どもへの暖かいまなざしが大きなひとつのポイントです。

ピアノを弾けるようになることだけが目的ではなく、「私」と親しくなり、「私」を受け入れる勇気と好奇心を持つことが大切だとしています。

それが音楽が本当の意味でなされるための条件であると言います。

全4巻を通して「できるようになること」に重点がおかれているのではなく、自発的に創造的に取り組めるように配慮がされています。

ポイント2:絵本のように読み進める

「ピアノ教本」や「ピアノメソッド」ではなく「ピアノとソルフェージュの本」というタイトルがついています。

曲にはタイトルはついていますが、番号がふられていません。

また、各章が目次では明確ですが、いざ内容が始まると章立てされておらず、区切りがわかりづらくなっています。

それらは、1曲ずつ丸をもらって次へ進むというような、ステップアップの要素を薄めています。

随所に書かれている柔らかいイラストや話しかけられているような言葉とともに物語が進む、1冊の絵本のように構成されていると感じます。

丸をもらって次へ進むことがピアノレッスンの目的にならないように配慮がされています。

ポイント3:曲がユニークで魅力的

著者の町田育弥さんによって書かれた課題曲は、とてもユニークで面白いものばかりです。

バイエルやピアノドリーム、その他のテキストで多く見られる、「右手がメロディーで左手が和音もしくは、アルペジオの伴奏」という曲はほとんどありません。

例えば、いわゆる「ズンチャッチャッ」の伴奏が出てきません。

それは著者が記しているように、右左の手を完全に対等に扱うこと、全ての音の動きを多声体の一部として意識することを重視しているからです。

音の動きに注目して右左ともに旋律があるような曲から、次第に和音の構成や響きに注目していきます。

後半になると、楽譜の上にその響きの元になる和音の進行が書かれているのも特徴です。

ポイント4:導入方法の特徴

楽譜の読み方については、玉の動きから入る「もよう読み」から、ト音記号の「ソ」とヘ音記号の「ファ」という目印となる音を覚えていく形です。

基本のポジションからの移動は、手を広げたり縮めたりするよりも先に、基本の手の形のまま、同じ音を違う指で弾くポジション移動の方法が先に登場します。

全巻を通して、ピアノの曲の間にリズム課題があることも特徴の一つです。

このテキストの足りないところ

内容に足りないところは特にありませんが、課題をこなしステップアップしていくことに楽しみを見出したいタイプの方は戸惑いを感じるかもしれません。

こんな方にオススメ

- 競うように音楽するのが嫌な人

- 教育的視点を大切にしているピアノの先生

- 絵本が好きな方

テキスト概要

- 「ピアノとソルフェージュの本 みみをすます」1~4巻

- 著者:町田育弥

- 絵:雨田光弘

- 音楽之友社

- 2011年出版

楽しいピアノライフを!

“「ピアノとソルフェージュの本 みみをすます」【後編:おすすめポイント】子ども向けピアノ教本紹介#34” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。