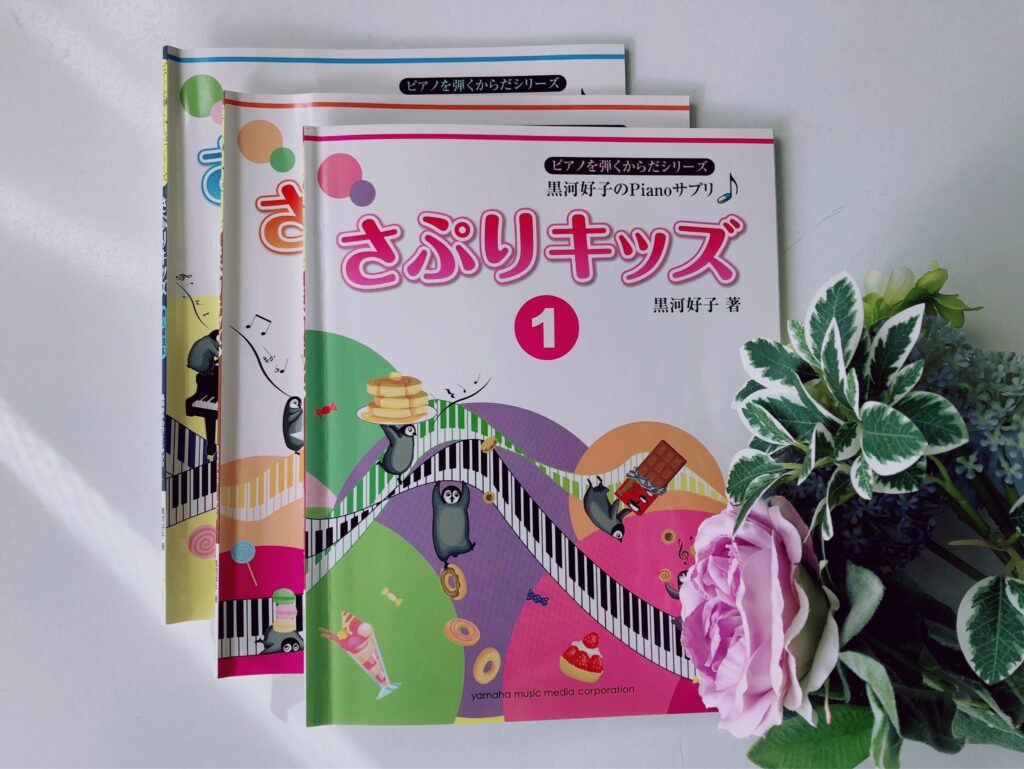

今回は「ピアノを弾くからだシリーズ 黒河好子のPianoサプリ♪ さぷりキッズ」を紐解いていきます。

いったいどのようなテキストなのでしょうか?

後編では、ポイントを紹介します!

前編のこちら↓では、内容を詳しく紹介していますので合わせてご覧ください。

ポイント1 「正しい」体の使い方で、導入時期に大切なテクニックを身につけていく

「ピアノは上手く弾けなければ楽しくありません」という著者の言葉にあるように、ピアノを楽しむために上手く弾けるようになるテクニックを導入の段階から身につけていきます。

導入解説本には「正しい」という言葉が多く出てきます。

指、腕、筋力など体があるべき姿が乱れずに合致している状態で、ピアノの第一歩から踏み出せるように作られています。

指の構造を考え3番の指から弾き始めることや、わかりやすい「中央のド」からではなく、腕や肩に無理がない位置から弾き始めることも、この「正しい」テクニックのためです。

ポイント2 細やかな鍵盤コントロール

第二巻の途中で、同音レガートが登場します。

初級者でなくても難しい同じ音でのレガート演奏のテクニックとして、鍵盤を途中まで上げて音が消える直前で止まる練習をします。

これを通して鍵盤を「弾く」「離す」という二つだけではなく、鍵盤の沈み具合に意識が向き、細やかな指のコントロールによる鍵盤への多様な対応が養われます。

ポイント3 「どお」「れえ」「みい」で歌う重要性

このテキストのユニークなことの一つに母音と子音を「どお」「れえ」というように読み、声に出しながら演奏することです。

いずれ口は動かしても声を出さないようにしますが(口を動かすことで筋力を動かす)、小さいうちは声を出して弾きます。

このようにする利点は次のようなものがあります。

- 音と音の間を意識する・・・音と音の間に何をするかで音色が決まってくると言います。母音を言うことで、その「間」を意識することにつながります。

- テンポ感を身につける・・・母音を言うことで拍の「ウラ」を感じやすくなります。メトロノームとは違う音楽の流れを感じることができます。

- 母音「お」「え」のところで次の音の準備をする・・・テキストの中では、次の音への準備を母音のところで行うことで、タイミングを取りやすくなります。

ポイント4 苦手になりそうなことの芽を早いうちから摘んでいく

テキスト全体を通して、将来苦手に感じだり苦労することを作らないように、導入の段階から対策していくように構成されています。

このテキストに足りないところ

導入解説本にもあるように、練習曲には、子どもの体に合わせた音域や弾き方に重点を置いているため、自然なメロディではない箇所があります。

その他、著者がこのテキスト以外で学ぶようにと進めている点は以下のものです。

- 「さぷりキッズ」と並行して導入期に大切なこととして、譜を読む、音楽を聴く、感性を磨くなどが挙げられています。

- 譜読みのトレーニングは他の教材を使って行うように。

こんな人におすすめ

- とにかく正しいテクニックを身につけることを重視したいこれからピアノを始める人や指導者。

- 子どもの体を理解してテクニックの指導をしたいピアノ指導者。

テキスト概要

- 「ピアノを弾くからだシリーズ 黒河好子のPianoサプリ♪ さぷりキッズ」①②

- 著者:黒河好子

- 2012年出版

- ヤマハミュージックメディア出版

- 全2巻、導入解説本あり。同著者の「ピアノを弾くからだ 指のトレーニング編」が参考として出てきます。

楽しいピアノライフを!

“「ピアノを弾くからだシリーズ さぷりキッズ」黒河好子著【後編】ポイント紹介” に対して1件のコメントがあります。